|

2017金馬影展 │ 一場詩意的香港關懷、與觀看:訪《白色女孩》導演白海、攝影杜可風

|

2017-11-23 |

文 / 張敦智

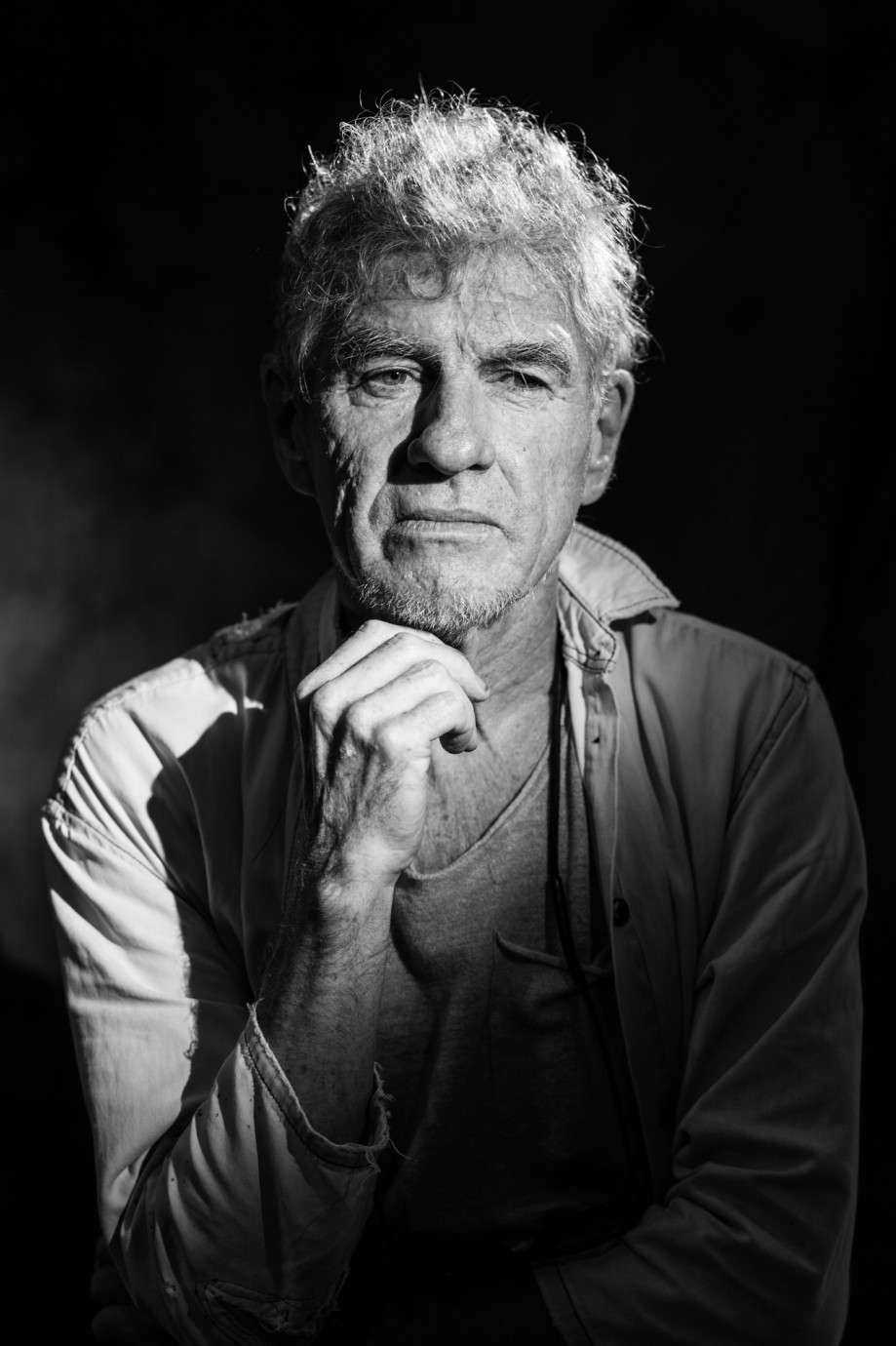

沙龍攝影 / 張國耀

時間:2017年11月22日

地點:台北西門町意舍酒店

《白色女孩》在詩意、緩慢的愛情故事外表下,蘊含了導演白海對香港深切的關心。

故事來自於五年前,一則她自己寫的短篇小說。當時她將故事拿給杜可風看,杜可風建議,把它拍成電影吧,於是展開一場為期五年的修改、與創作。香港近年來環境瞬息萬變、高樓四起,空間壓縮及各種議題都相當緊迫,白海談及她故鄉時的眼神,顯得特別銳利。「那是我們的義務吧。」她說,「否則誰來拍呢?」

向內挖掘,同樣也是政治

儘管如此,導演仍選擇了讓議題在電影裡,以更舒緩、輕盈的方式呈現。與她搭檔攝影、剪輯的杜可風說,《香港三部曲》時便有人說,這電影不夠政治。但何謂「夠政治」?杜可風跟白海自覺地說,他們所走的,是一種向內挖掘的路徑。這種取向也是政治的。「夠政治」的內涵,不應與觸犯禁忌劃上等號。在她認為自己政治傾向偏左的前提下,如果觀眾不左,那她可能就失去了與這些人溝通的機會。杜可風也認為,電影應該是美的,裡面應該留下空間讓人探索、讓人進入。

舉例來說,電影場景發生在漁村。兩百多年前,漁村在香港無所不在,那是香港最原始的樣貌。但為了拍《白色女孩》,場景上比較完整而堪用的,僅剩大澳漁村一處。那裡如今還有三代人同居,有小孩、有青年、有老者。而這樣的漁村什麼時候要消失,誰也說不準。對白海而言,大澳跟珠明村(電影裡那座漁村的名字),就是香港的縮影。「你們可能無法想像,香港如今已經有那麼多高樓,怎麼可能消失?我跟你們說,會的。只要我們不關心。」言下的政治意涵昭然若揭。

距離更遠,也能看得更多

而片中的男主角,找來日本人身份的小田切讓。導演說,由外國人擔綱此角色,是她一直以來的構想。當局者迷,許多事總要透過外人眼睛看出去,孰是孰非、孰優孰劣才能清楚。所以片中白色女孩家沒有鏡子,但去到小田家,女孩便能看得見自己的樣子,能有自覺、能被包容,也更有自信。此外,小田切讓也在片中被賦予藝術家身份,杜可風說,藝術家的眼睛比常人敏銳,說著抓起桌上的瓶子示範:水瓶正著擺、斜著擺,折射出光影各個不同,而藝術家的眼睛,就能挖掘細微的差異。一陣手起手落間,流露攝影大師風範。

而電影中最觸動兩人的一場戲,是在小田房子裡,他與白色女孩互看。那裡面的情感是充滿愛的,但這份愛需要距離維持。因此小田切讓沒與她發生關係,甚至連話也沒說,只是安靜看著,卻彷彿什麼都說了。為了保留愛,留下空間、為了保留愛,離開珠明村,這是小田切讓角色的選擇,也是最複雜而糾結的情感。做為創作者,或許白海也正嘗試抽離香港,把距離拉遠,能看得更遠更多。

拍攝香港,是不可避免的義務與未來

回顧2015年的《香港三部曲》,白海擔任杜可風的監製。那時她不叫白海,叫孫明莉,自己的本名,但她總覺得不適合,感到名字裡透露父母對自己正規、而乖巧的期待。「但是我不乖!」白海說。她想像海浪一樣,去吹風、去冒險。浪尖最強的地方,正好是白色的。除此之外,電影不像畫,能在角落落款,於是喜歡海的她,正好拍了這部發生在海邊的故事。最後的畫面中,小田切讓從一片白色的海間離開。那最後的畫面,也算為自己留下想念了。而這名外國人身份的角色,由白海一手創造、最後又由白海離開;說到底,都是白海自己。角色走了,白海仍在香港。而新視角是否能留下來?總有一天我們會知道的。因為她認為繼續拍攝香港,是一種不可避免的義務、與未來。

後記

訪問尾聲,杜可風突然提醒時間限制,要準備接下來趕場行程。但隨後當白海說,她想要風與冒險,來讓自己變得更強時,杜可風又突然興致勃勃地湊回來,手指自己頭的說:「我!就是我!我就是那陣強風!」惹得現場一陣大笑。後來訪問結束很久,這段不知該放哪,畫面又揮之不去,決定補述為後記。「強風」杜可風,就這樣偷偷為這場茶敘按下了快門。