|

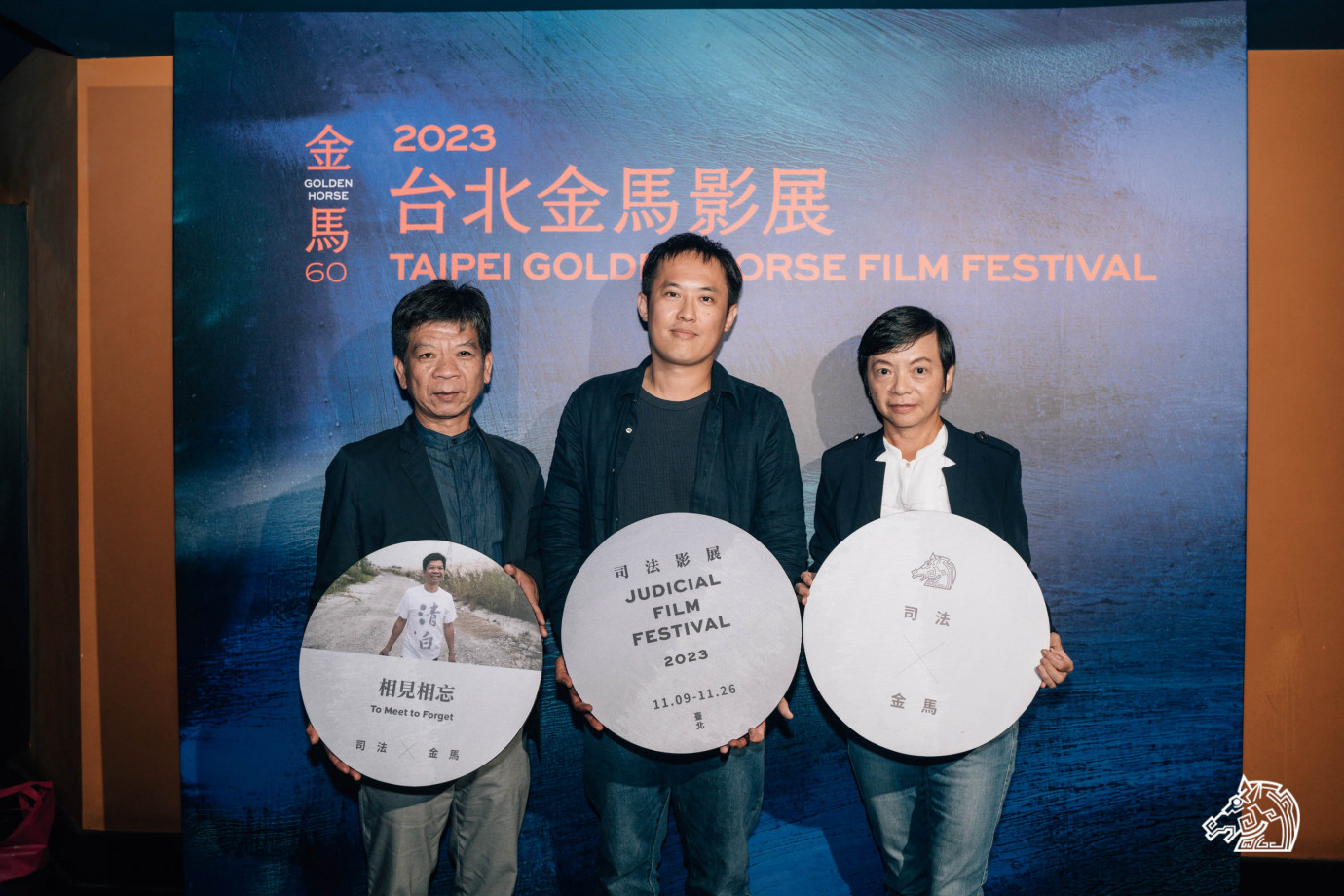

2023金馬影展 │ 《相見相忘》司法講堂 文字紀錄

|

2023-12-05 |

時間:2023年11月13日(一)《相見相忘》映後

地點:台北信義威秀影城11廳

與談人:

導演|施佑倫

最高法院法官|蘇素娥

文字紀錄:陳宏瑋

主持人:請導演分享一下創作契機以及創作過程,接下來會交給法官,從司法制度面的角度跟我們分享在片中看到的各種狀況。首先想請問導演,我們都知道這部片其實前身是短片《鄭性澤的48個小時》。是不是可以請導演先分享一下這部片一開始是怎麼結緣的,以及怎麼會決定把短片變成長片呢?

施佑倫:這個問題等一下再回答,因為鄭性澤也在現場,所以我想說先讓他打聲招呼吧。(鄭性澤起立,眾人鼓掌)另外一個在現場也很重要的一個人,就是作家張娟芬,因為沒有她,就很難發現鄭性澤這個案件,所以我也請張娟芬向大家致意一下。(張娟芬起立,眾人鼓掌)紀錄片工作者基本道德倫理,先介紹一下被攝者。

回答主持人的問題,剛開始拍短片是2016年,鄭性澤剛被放出來的時候。其實我跟平冤(台灣冤獄平反協會)從2014年起就有在拍攝其他片子。那時他很臨時地被放出來,所以平冤就趕快找認識的導演先拍下來,所以鄭性澤剛出來時,平冤的執行長羅士翔就請我先趕快把這珍貴畫面記錄下來。那時候我想說幫忙啊,也沒想那麼多,我以為拍個兩天就結束了,結果我太天真了,沒想到一拍就拍了七年。

他剛放出來的時候,我先做了一個版本,就是短片《鄭性澤的48個小時》。他的案件其實我覺得算快耶,2016年放出來,2017年10月就已經定讞了。我拍的另一個案子「后豐大橋案」,到現在還在法院裡,所以相較來說已經算快了。但回到主持人問題,2017年就已經定讞的案子,為什麼2023年片子才做出來?對呀,為什麼?因為那時我覺得好像人的一些事情,跟法律定讞,怎麼講,不是法律能解決的。比如說像這裡面(意指影片裡面)、一些人跟人之間的誤會吧。

其實我是可以拍到定讞完(就結束),可是這個東西剪出來,好像就只是一個過程的東西,我覺得好像……為什麼我會覺得它還有機會是因為,你們也有在片裡面看到,就是剛宣判時,那個會後記者會裡的蘇先生。蘇先生他的態度其實非常理性,相對其他一般這種案件的家屬,通常就是控訴、哭泣、在媒體前面說:「怎麼可以這樣子!」,可是你看他剛剛發言其實蠻理性的,他說就是尊重司法,他說我也不在現場。所以你會覺得他其實是有機會對話的,這個非常難得 ,因為我拍過這麼多冤案,很難找到被害者的家屬有可能有機會對話,所以說那時候我覺得,應該試著找他看看。

其實我真的有找過他,在2017年我就透過他的告訴代理人(也就是他的律師)找過他。我們2017年底有在律師事務所碰了一次面。那年10月定讞,然後12月我們三個,就是律師、我還有蘇先生碰面聊了一個多小時,讓他知道我是誰、我在幹嘛,然後我想做什麼、我想採訪他。當下他沒有拒絕或反對,不過後來還是沒有答應,大概就類似已讀不回這種概念。

所以我就一直放著。2017年接觸完之後,這個片子我就一直放著,沒有動手剪。因為我那時覺得,這片子剪起來大概就是剪到定讞完結束,那就是一個過程的紀錄。所以後來又等了四年,就是觀眾看到的那個,我上了一張字卡說「無罪宣判之後四年」。因為我覺得時間還是有機會讓人的一些想法轉變。當時2017年、2016年,他氣憤地在警政署臉書發文時,那是很強的情緒;可是你看他2017年宣判後發的聲明稿,其實沒有那麼憤怒了。他比較是覺得:如果給我們的當事人(鄭性澤)道歉,那被害人家屬也需要一個道歉,比較是這種感覺啦,就是沒有那種憤怒。

所以回過頭來,我覺得時間會慢慢改變,還是會改變一些想法。所以2021的年底,我又再問了一次徐律師可不可以再安排我們碰面,然後我們的確又碰了一次面,2022年的1月的樣子,如果沒記錯的話。事隔四年,我跟徐律師、蘇先生又在他的事務所碰了一次面。然後我有再問他,上一次碰面後,為什麼他後來不肯接受拍攝。我聽到的一個最主要原因,是因為他現在是警察,如果他以警察的身分受訪,那他勢必會講到以前警察辦案的一些瑕疵。他覺得這個身分去講這事情好像不好,所以他覺得不太適合。

後來四年後再碰一次面,我們也是聊了一個多小時。這次我又再問他,你當年跟我講你的顧慮,那你現在還有這個顧慮嗎?他說還好。但他也還是警察,我不知道為什麼現在就覺得還好。那我說我如果現在要拍攝,你現在有沒有什麼顧慮?他說他覺得他自己可以接受,但他想跟他媽媽說這件事情。讓他媽媽知道他可能願意接受我的拍攝訪談。我說應該的,你就回去跟媽媽討論一下。他也請我擬一個採訪大綱,會問什麼問題。我跟他,還有徐律師,我們有一個LINE的群組,就把大綱寫給他這樣子。這時覺得應該有機會吧,因為機會很大嘛。跟上次一樣,我當然有寫大綱,但後來傳訊息之後就是已讀不回。我的猜測只能說可能是媽媽這一關,媽媽可能是整件事情最難接受的人。所以之後我還是沒能採訪到他。

可是我跟他的兩次會面,我依然覺得他很理性,所以我很尊敬他,因為作為一個被害人家屬,可以這麼理性我很少遇到,所以我很尊敬蘇先生,雖然他最後沒有接受我的採訪,但是那是另一回事嘛。所以我最後必須用另外的方式來處理這個片子,因為片子終究要收尾。所以就在我那次要去找他之前,我先去苑裡找阿澤,跟他聊一下。我沒有特意要引導他說什麼,我只是想知道他對於我要跟蘇先生碰面有什麼想法,所以我去問他這個事情,可是我很意外,是阿澤自己問我,我沒有引導他,他自己問我說:「我應該跟他碰面嗎?」當下我聽到很意外,因為我本來只是想說,可能只是要我轉達什麼,沒想到是跟我說:「我要不要跟他碰面?」。

我很意外,所以這件事在我心頭縈繞了很久,我當然也問他,就是你們在片子裡面看到的,如果真的有機會碰面的話,你要跟他說什麼。我本來也以為他會講一些劇情片裡面會寫出來的台詞;但沒想到他講得這麼日常、這麼雲淡風輕,他說「就是聊聊,問候一下彼此」。我聽到當下也很意外,可是回到家,在剪接台看這些素材,我就覺得好像這麼的日常,才是現實中會有的樣子。而且老實說我很感動,我覺得不特別講什麼,就是希望你過得好、我們彼此聊聊這樣,這讓我很感動。跟他的對話在我心頭縈繞了很久,所以就把它處理成最後片尾的樣子。

最後想講一件事,其實全台四場放映,我都有邀請徐律師和蘇先生來看,我希望他們來看,但我不知道他們的感受是什麼,我也很想知道。我本來以為會已讀不回,但是徐律師後來回我說,他跟蘇先生會參加台中那一場。我不希望給他壓力,他如果不發言也沒關係,但他如果願意來看,我就覺得很棒,不管他的意見是什麼。希望到時真的可以在現場看到他。

主持人:謝謝導演深刻地分享這部片的拍攝過程,原來後面有這麼一大段的故事。我覺得導演剛剛講出這部片的一個非常重要的特色,就是一般關於司法審判的影片,通常會聚焦在案子本身,或是冤獄的片子會聚焦在平反的過程。可是這部片要講的其實並不是這件事情,它後面有帶到阿澤跟被害者家屬蘇先生之間,他們有一個解不開的心結。那這個也想問問法官的看法, 我們知道現在有推廣一個概念「修復式司法」,是希望能夠在加害人跟被害人之間,幫助他們溝通跟化解,雖然阿澤並不是本案的加害人,可是因為他在案件的過程中,變成像是這樣子的身分,而跟蘇先生之間有一個很深的鴻溝,想請法官來分享看法。

蘇素娥:在今天來看電影之前,我有收到主辦單位給我的一個書面,書面上是施導演的一些小小提問。他提到說紀錄片到底可以做什麼,是提出問題,還是提出答案?(紀錄片)是不是一個對話的平台,或是開啟一個平台,還是那是一個對話的結束?我自己之前也曾表達過,我認為紀錄片對我來說,它比較像是一台離心器,它快速的轉動之後,會發射非常強的能量,然後去擊中要害。我不曉得今天在場觀影的大家有沒有被擊中,如果有,被擊中的是你心底哪一個部分?我會想說,有沒有一種平台,可以讓蘇先生跟阿澤見面。就像剛剛在片裡阿澤講的,蘇先生的傷心跟他的痛苦不一樣,我覺得每個人痛苦沒辦法比較,但確實他們兩個人的傷心跟痛苦的來源不太一樣。那有沒有這樣的一個平台,可以讓他們把各自的傷心跟痛苦,可以有一個對話的開始?然後兩人見面之後,轉身,兩兩相忘於江湖,就從此雲淡風輕?也就是我們的電影主題,「相見相忘」。是不是有這樣的平台?如果沒有,有沒有可能創設一個空間,在這空間裡,他們可以療癒他們過去的記憶跟傷心,是不是有這樣的可能?

這個案子確定的時間是106年,在106年年底,其實我們臺灣的法律還沒有關於修復性司法的規定,那時還沒有法源。所以法官在這個法庭上即便發現,就像剛才施導演說的,這個被害人家屬感覺比較理性, 是有可能去對話的,在當時106年還沒有法律的規定,可以讓法官再做一個中介、轉介的這個角色。

刑事訴訟法在109年的1月份做了修改,那是第271條之4,是我在做刑事廳廳長時通過的法律。我們增加了一條修復性司法的規定,這個規定就是在言詞辯論終結之前,在結案以前,經過被告跟被害人的同意,他們提出申請,然後也問過檢察官、辯護人、輔佐人的意見之後,法官可以把認為有修復可能的案件,轉介到其他團體或機關。法官擔任的任務是轉介,因為他必須要做審判,他要中立,所以他沒辦法自己去做,而希望由其他機關來協助,所以在109年通過了這樣的法律。但這個法律過了之後,一直到現在司法院推出的「刑事審判中轉介修復式司法多元推動方案」 ,是經過兩年的努力才大概有一個樣子出來。因為它需要非常多的資源,跟其他的部分來支撐。

另一個很重要的法案,是今年112年的年初通過的,我們有一部新的法律叫做「犯罪被害人權益保障法」, 在這部法律裡的第四章,一整章都在講修復性司法,裡面有引用到歐盟的「受害人權利指令」(Victims Rights Directive),還有聯合國就刑事案件的修復性司法的一些原則,以及它的精神都在裡面有規定。或許可以說,我們的法律感覺上已經開始有一個樣子了,在鄭性澤的案件確定後,開始有相關的規定。但到現在時間還很短,理想是美好的,但現實可能是殘酷的。到現在有適用修復性司法的案子,可能還是非常少,因為可能要花很多時間,花很多資源。而且它必須建立在雙方尊重、真誠、願意溝通、平等,而且在各種氛圍都符合的情況之下才可以達成。

我和我們辦公室的其他法官討論過這個問題,假設這個案子還沒確定,還在審理,那鄭性澤跟蘇先生有沒有可能用現在的法律來進行修復性司法?其實有點困難,因為修復性司法的原則,是被告必須承認基本犯罪事實,沒有爭執的。但這個案子裡他則是否認犯罪,認為自己無罪。在這前提下,跟修復性司法的一些基礎概念、價值,有一點點不一樣。當然我們也跟其他法官討論,有沒有這種可能是,我們不要那麼拘泥形式,希望就是從修復性司法的價值去看,如果這兩個人願意對談,這兩個人有談話可能,是不是就可以由其他團體來協助,給他們一個平台,一個空間,是不是有這樣的可能?當然有法官覺得說,你要讓兩個幾乎是仇視或對立的人,在刑事訴訟程序的法庭裡去達成修復,那有困難。我們看修復性司法從國外的一些演進,確實是充滿了矛盾,還有很多衝突,它非常不容易。

所以我佩服導演願意用這麼長的時間等待,希望促成這樣的機會,可以讓他們兩個人溝通或談話,可以有機會兩兩相忘。雖然相見這件事還不一定,相見之後可不可以相忘,也不一定;可能相見後沒辦法相忘,或雖然沒有相見也有可能相忘。我自己的感覺是希望,他們兩個人都值得更好的未來,希望他們可以都放下過去種種,一起邁向比較好的明天。我剛剛提過,理想是美好的,但現實很殘酷,究竟會怎麼樣,其實我沒辦法在這邊預言,但我同樣希望會有好的方向。

第二個我想提的是,我知道現場有不少我的同事也來觀影,他們也關心這個法律。作為一個審判者,從這部片子裡面,我們可以看到因為司法對於事實認定的錯誤,造成當事人,包含被告跟被害人,對他們的生活的影響有多麼大,還有他們的家屬。 鄭性澤被關押的時間,如果大家記得,那個數字是5231天,其實非常長,大家可以去想想看我們一生到底有多少個5231天?

作為審判工作者,我們可能都要提醒自己,當自己認為絕對沒錯的時候,就是有極度危險的時候。然後也要認清人的侷限性跟制度的侷限性,就是制度可能沒辦法設計得很完美。人也不完美,會犯錯。我們要適時提醒自己,就是人極可能犯錯,所以要極為小心。你的決定會影響案子的當事人,還有他的家人,非常非常的多。我相信從制度面,我們可以做的就是盡量在制度的每個細節裡去防弊,譬如我們剛提到109年通過了修復性司法,109年同一天也通過了再審的2.0版本,就是希望在萬一真的犯錯時,讓再審的機會、被看見的機會可以高一點。所以刑事訴訟法的修正,同一天也修了讓閱卷還有調查證據,都可以在申請再審時就開始。

制度是有一些改變,它對有些人來講可能覺得比較慢一點。但我希望它是 slow but steady ,就是它能走得很穩,希望可以往比較好的方向前進。這是我剛才看這個紀錄片的兩個感想。當然我覺得最重要是要有希望,這個片子裡有幾個點,我看到剛開始時是羅秉成律師在開車,載著鄭性澤,慢慢地要轉出去;後面的兩個部分,一個是鄭性澤他自己在開車,第一個畫面是他在黑暗中開車,第二個畫面是他在光明、在天亮的時候開車,所以感覺上,慢慢地他可以掌握自己的方向盤,這是我看到的幾個影像。還有稻田的部分,苑裡是苗栗的米鄉,有大安溪乾淨的水來灌溉,所以在片頭跟片尾,都有看到稻田跟花生,他們在講這個挖花生這件事情。我就會想說,花生是有好事要發生,然後我們希望12月2號有好事發生。

主持人:謝謝法官分享,導演有沒有什麼要補充或回應的?

施佑倫:我補充一點,就是我剛剛說,因為最後要剪片的時候,我還是沒採訪到蘇先生。但這個片子跟我過去做的片子不太一樣,就是被害者家屬的呈現。我過去的片子也常被觀眾問,為什麼不去拍被害者家屬?那個很困難。但這件事終於有一點機會,雖然還是沒有採訪到。所以我的剪接顧問就一直在問,我的素材裡到底有什麼是有蘇先生的,所以我就去看,我有的素材你們都看到了,第一個是他在警政署長的臉書發文,最前面那個憤怒的發文;第二個是他後來的聲明稿,再來就是他在宣判會後記者會的那段媒體採訪,以及中間有一小顆鏡頭,不知道你們有沒有注意到,就是法庭那邊很快的剪接,有一個是他走進去,但只有背影。那個其實就是他,因為他每次開庭都有來。

為什麼說他很不一樣?因為我在拍其他案件時,像我之前拍后豐大橋案或《不排除判決書》,被害者的家屬不會來法庭。我要解釋一下為什麼我這麼在意蘇先生,因為他每一庭都有來。我每次去,都看到他坐在那裡。我不是沒有感覺的,雖然我是幫平冤拍片,大家都會覺得那是另一方,可是對我來說不是,對我來說他也是相對弱勢的人。所以他每次都來,我都會看到他,平冤這邊很多人,而他就是孤孤單單一個人坐在那裡。我當然有感受,所以我當然很在意他的想法。再加上他又是這麼克制又這麼理性,你當然會很想聽人家要說什麼。

總之,我就跟我的剪接顧問討論,看我們到底還可以在這些素材裡面怎麼做,讓他的角度再出來一點點。最後就是你們看到的這個剪接方式。可是我要說,我一直在看他寫的每一個字,就是警政署長發文那個,我當然只是摘錄嘛,但他原篇幅比較長,聲明稿是兩頁,我這邊只摘錄了一些,但我很仔細地看,看了很多遍,看到底要用哪一段、到底怎麼放那些詞彙。我要講的重點是,他說「當國家給予冤案當事人道歉與賠償,誰又給我們家屬道歉?」但大家要聽清楚的是,即便他講冤案,他都是把道歉放前面,賠償放後面。也就是說國家對於雙方不論哪一邊,道歉是最重要、最基本、最前面的,賠償是後面的。大家只會想到說,你關出來,可以賠多少;大家怎麼不想說要先道歉呢?

那你看蘇先生聲明稿,因為我看很多遍、很仔細去看,你一字一句去看就會看到他把重點在哪裡,他為什麼把道歉擺在最前面?因為對他來說道歉是最重要的。所以我要說的是,因為我跟平冤拍過很多片,他們也常會舉例說日本足利事件,被平反之後,法官跟當事人道歉。可是我要說的是,這個只有對冤案當事人。我們一直都少了另一個部分,就是蘇先生也需要被道歉。他一直認為鄭性澤是殺他爸爸的兇手,所以他在聲明稿裡面說「誰對我們道歉?」就算今天阿澤被平反了,雖然他也還沒得到國家的道歉,可是我們好像都只想著國家要對鄭性澤道歉。可是國家也需要對蘇先生道歉啊,這是他最在意的事情。如果仔細去看他的聲明稿,他最在意的其實是這件事,就是其實雙方都需要被道歉。這是我自己拍這部片感觸最深的地方,因為前面我很少接觸到被害者家屬,所以我一直覺得他們兩個要破冰,我覺得很重要的就是國家要道歉。那個道歉,其實我覺得不用很感性地說法官必須當庭道歉,我覺得不用,甚至你只要一紙公文,就是寫得很官方都無所謂,就是說明當時因為什麼原因所以判錯了,現在我們確定真相是什麼,然後給雙方。我覺得即使是一紙很制式的公文,都可以給他們帶來安慰,所以我覺得不用法官當庭道歉,不需要,就是一紙公文,我覺得都可以讓他們解脫。 這是我拍這部片,覺得對雙方很重要的事,一個來自官方的道歉,這是雙方都需要的。

蘇素娥:可以再補充一下蘇先生的部分,就是他的父親是殉職警員,他自己又選擇警員這個工作,我覺得他非常勇敢。導演在處理關於蘇先生的部分時,他最早用的是黑色的底(畫面),就是他在警政署長臉書發的文...他是用黑色的底(畫面)做控訴的感覺。但是到後面宣判無罪的聲明是藍天白雲。有一句是說,除了道歉之外, 他認為沒有任何一個條文是在保護被害人的,當時是106年。那106年之後法律做了一些修正,但我覺得被害人的保護,有時候並不是刑事法庭可以做的,其實是要一個制度。整個國家要很多單位配合,所以才有現在所謂的犯罪被害人權益保障法的立法。我們今年新的法律,我們還得看它後面到底是怎麼在運作,所以可能也需要我們社會繼續給它監督的力量,看政府如何來做這部新的法律。

主持人:非常感謝導演跟法官的分享,說到對話與溝通,我想今天這個影展現場也算是一個小小的平台,我們知道今天在座不只是阿澤到場,也有這個案子的相關人士,也有司法界的貴賓,還有法律界的朋友。藉著這個寶貴的機會,我們現在開放現場觀眾提問,或是與會貴賓可以來做一點分享。有沒有哪一位可以跟我們分享,或是提問的?請舉手。還是導演有沒有特別希望哪一位貴賓可以說幾句話呢?

施佑倫:那當然是張娟芬老師了。

張娟芬:謝謝佑倫導演,也很開心聽到法官的分享。我之前看過幾次,就是之前的版本。那今天看到一個最後的版本,我最開心看到的應該是我覺得佑倫導演又再加了更多藝術元素在這個片子裡。比如說我非常喜歡靠近結尾的部分,就是阿澤在拍MV的時候,忽然定在一個定格。MV導演說鄭先生停住,然後在那裡忽然定住,然後聲音完全地抽掉。我覺得那個瞬間的空白,那讓我非常非常有感觸,因為我會想到說,鄭性澤被冤枉,關了這麼多年,出來之後在一個虛構的場景裡面。這個虛構場景把他重新放回那個牢房裡面,雖然是象徵性的,可是我們都可以看到那個象徵性的空間,對於已經自由了的鄭性澤,還是有一個很大的黑暗力量。所以他說他只能夠想到一個程度,不能繼續想下去,如果再繼續想下去,會出不來。

我覺得這些年我接觸到冤案時,總是持續地感受到,國家冤枉一個人,在他身上落下烙印的這個力量非常非常強大,強大到即使在他出來之後,這個烙印可能沒辦法很輕易地就消除掉。我覺得在這個片子裡,一直有呈現出這個,雖然是用非常低調的方式。我看到很多阿澤跟家人務農的細節,我覺得也很可愛,就是那個生活上的細節,讓我們很貼近他。

看到最後,我非常喜歡這個片名。叫做《相見相忘》。然後看到他的英文是 To Meet to Forget,我很喜歡佑倫導演在片子裡用非常隱微的方式,表現他的藝術成分。他不是很張揚的,可是在很多細節裡,你會忽然看到,好像他其實有點什麼別的意思。那《相見相忘》這個片名,可能我們之前聽的時候,就只是很普通地過去了。可是最後看到那個英文譯名的時候,忽然更清楚地感覺到,這是在說被命運牽繫在一起的這兩個人,好像命運被放在敵對的位置上,但他們其實不該是敵對的。所以也許我們期待的一個機緣是能夠相見,但這個相見不是要勉強把兩個人更進一步綁在一起,這個相見很可能是為了要能夠相忘於江湖,所以可能是一種釋然。這是我今天算是第三次看佑倫導演的片子,一點感想跟大家分享,也很恭喜佑倫導演。

主持人:謝謝張娟芬老師分享,有沒有一般觀眾想提問,或是可以跟大家分享感想的呢?

觀眾A:我之前有上過羅秉成老師的課,所以今天這部影片中看到很多熟悉的面孔,覺得還蠻感動的。我現在在一個地方法院的刑庭擔任助理,我經常會跟告訴人有一些接觸,就我最近跟告訴人(被害人)他們的接觸,其實他們在最後的部分還有很多話想在法庭上面說,可是法官都只會問他們對量刑的意見。法庭整個結束之後,告訴人會跟我說他還有很多話想表達,其實他想跟被告說些什麼,但是就是沒有這個機會,就覺得很遺憾。想問一下法官,有沒有一種可能,讓告訴人除了對簡單的量刑意見在法庭上發聲以外,有更多其他機會可以跟被告講出他們的心裡話嗎?

蘇素娥:在法庭上面,當然法定的告訴人可以就量刑來表示意見,然後從準備程序開始,其實法官也會通知告訴人,讓他們知道整個案件進行的程序。剛剛這位觀眾提到說,告訴人有很多話想在法庭講,我們通常也會有一段時間是讓告訴人說話的。但因為法庭開庭的時間其實很有限,可能沒辦法長篇大論,但有一些法官會看個案情形,來讓他們來做陳述,就是希望可以盡量聽他們、參考他們的聲音,但是每個案件的進行,實際進行狀況怎麼樣,可能還是依個案來判斷。當然我們希望每個法庭的進行,受傷的被害人可以在法庭上把他們想要講的話都講完,然後我也很想跟他們說:「你等一下走出這個法庭之後,那個門關上之後,你就把所有的悲傷跟痛苦都留在法庭,走出去過你新的人生。」但就像剛剛講的,理想很美好,現實其實有點殘酷。大家可能知道法官的案件量,最近爆炸到有點可怕。所以如果一個早上要開三十個庭的話,我們很難讓每個告訴人都暢所欲言,當然這是個結構性的問題。法官也耗損得很嚴重,當然不一定要在法庭上講,你也可以用書面寫,有各種方法可以來表達意見,或者如果有代理人,或是檢察官也可以幫你講,我們希望有各種方式可以來表達他的意見。

主持人:謝謝法官,因為時間的關係,我們今天講堂差不多要告一個階段,那最後最後能不能請施導演再跟我們說幾句話,有什麼想要跟大家提醒,或是分享的地方?

施佑倫:就我過去的片子,因為都是拍冤案,所以過去的片子都是悲傷調性的。其實《相見相忘》這部片,我自己覺得我沒有要把它處理得很悲傷,雖然在我拍過的片子中,這部講死刑是最嚴重的。過去都還不是拍死刑,就已經都有點悲傷;可是反而這部死刑的片子,阿澤的這個片子,反而我沒有想把它處理得很悲傷,當然也是因為蘇先生的關係。所以我希望片尾是給人帶來希望的。我們都希望他們有個更值得的美好未來, 對不對?所以我很高興,我第一次拍冤案可以拍得不是那麼悲傷,我其實算是很高興。

我覺得紀錄片導演其實必須擔負責任的,因為再怎麼說,對我來說都不是客觀主觀的問題。紀錄片導演他其實就是透過拍攝的對象,在傳達導演看到的事情。要說這是阿澤的紀錄片嗎?不完全是,比較像我看到整件事情,透過阿澤、透過蘇先生,但是是從我的觀點出發。所以最後必須回到我身上,所有的不管榮譽、詆毀,比如你覺得這部片處理得不好,最後都是回到我身上,所以導演這兩個字其實有非常非常大的責任。因為當事人就是這樣,是我們怎麼拍怎麼剪,導致他看起來是觀眾現在看到的樣子,是這樣的一個過程。所以應該說這部片是我看到的狀況,我想把我看到的,你們不知道的那一面,我想傳達給你們看。那如果這中間有失誤,當然是我的問題,那中間有成功也是我做到的。

所以我剛說我其實既期待又緊張,12月2日,因為要被檢驗嘛。而且這一次的檢驗,跟我過去遇到的檢驗都不一樣。說檢驗好像聽起來很嚴重,可是就是我第一次有這樣的機會,如果他願意來,如果被害家屬願意來看我的片子,那是我從來沒有過的經驗。我既期待又緊張。

主持人:好,非常謝謝導演,我想今天阿澤能夠來到現場,跟我們一起參與這場放映,也是一個希望的開始。那今天講堂這邊就告一段落,我們再次掌聲感謝兩位嘉賓。

《相見相忘》司法講堂 影音紀錄