|

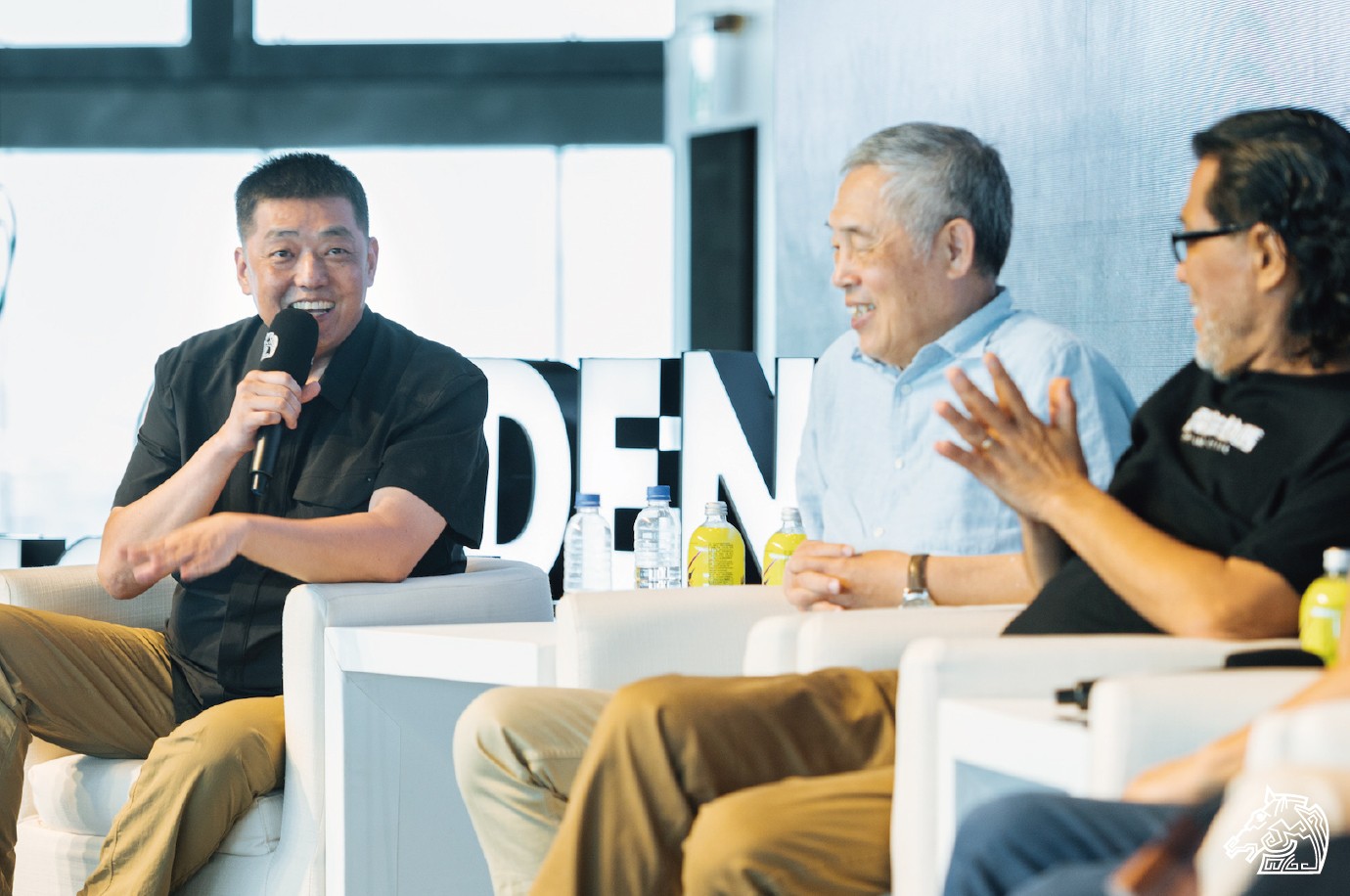

金馬57電影論壇 Film Forum@GH57

|

2020-07-13 |

時間:2020年7月13日(一)10:00-12:00

地點:臺北文創大樓

主持:聞天祥/台北金馬影展執行委員會 執行長

講者:廖慶松、李屏賓、杜篤之、黃文英、林強、張震

文字記錄:端木芸珊

聞天祥:歡迎大家來參與金馬執委會跟文化部影視局合辦的金馬電影大師課,也謝謝和碩聯合科技的贊助和支持。今年的大師課比較特別,在七月就開始進行第一梯次課程,一方面是因為疫情關係,另外一方面是我們想到過去沒做過的作法,就是以一個團隊的角度出發。我們獲得侯孝賢導演的首肯跟支持後,就決定先展開第一梯次的大師課,也預告如果順利的話,在十一月會有第二梯次的大師課。

今天我們邀請到這次大師課的六位老師聚在一起,輕鬆聊聊他們的經驗。剛才我們在後台聊得很開心,林強老師出了一題,請大家至少要爆料一個侯導不為人知的故事,我們就聽聽有什麼動人的故事會被爆料出來。請哪位先開始呢?在座誰跟侯導合作的時間最長?廖桑說他年紀比較大他先說。

廖慶松:認識侯導是我進中影的第一年,大概進去三個月時就碰到一個導演,每天都拿一個藍色小包包,穿一雙後面踩扁的好漢鞋和一件綠色的衣服,那件衣服我看了好幾年,一件綠色褲子、黑色外套,一個非常樸實鄉土的侯導,就是很時髦的地方味這樣,而且非常的可愛。你如果注意侯導,他事實上年輕時候臉是圓的,像一個小太陽一樣,而且他有一個特別的專長,他喜歡模仿。我覺得一個好導演你可以在他身上看到一種特色,他喜歡觀察別人,所以他連星雲大師的話都會講,他常常會模仿很多人。我記得那時候我們的影片不是同步錄音,都是事後配音的,只要他到錄音間,所有人都會圍著他,他就開始講笑話,講到錄音師說我們要錄音了不要吵了,他才會停止。他是我看過很樸實、很鄉土、而且很可愛的一個小男生。

聞天祥:廖桑的講法好有愛。

廖慶松:沒辦法,我跟他工作四十五年了,馬上就要進入四十六年。他們可能不太像我這樣,因為他們的工作比較固定,我是從剪接開始,又轉變到監製、後期經理,我跟侯導的關係就有點愛恨情仇。一開始他像我老師,再來就像朋友,後來又像老闆、又像兄弟,很複雜。他對我來說,最重要的一點就是他從來不讓我自滿,他每次覺得我有點自滿,他就會告訴我說:「你覺得這樣是對的嗎?」然後在很多人面前他永遠要說:「廖桑,你肚子太大了。」永遠要漏我的氣。他讓我知道在這個路上,尤其在跟他工作的過程中,非常要求「要做到完美」,做到自認為盡力了。事實上,電影到最後也不必依附別人的眼光,別人對你的讚賞最不重要,因為你最難過的是自己內心最深處、最誠實的那一關。如果你已經盡力了,過了那一關,事實上就無所謂了,到哪裡面對所有的競爭,或是面對所有的影展,或是面對所有的狀況,應該都可以平心靜氣,因為你已經盡力了。我覺得那種內心的平靜才是我們要追求的,對自己負責的狀態。

聞天祥:廖桑講得也很像星雲大師,追求內心的平靜。不過我覺得你講你跟侯導的關係,講得比較像情人,我覺得你比侯嫂跟他相處的時間還要長。

廖慶松:也許是,在工作的時候都會一直在一起。

聞天祥:現在我們往前看,都曉得《風櫃來的人》是侯導風格轉變非常關鍵性的作品,這部片相較於侯導前面比較通俗的作品非常不一樣,在當年甚至有些影評人都看不太懂這個作品,為什麼這麼剪?我聽說當時在後製的時候,其實卡關蠻長一段時間,甚至還陰錯陽差去看了高達的《斷了氣》然後豁然開朗,有這回事嗎?

廖慶松:那是我們兩個合作大概接近十五年的時候,也許大家都有經驗,我們學電影到一個程度,十五年剛好是一個關卡;我認為十年都還不行。我跟侯導都覺得我們已經習慣做太多所謂「電影的規則」的事情,譬如說分鏡應該做什麼、什麼要注意,也許我們到了想突破的狀態。那時候我剛好因緣際會去看了法國電影展,把所有法國新浪潮的電影都看了,然後侯導剛好說他要去澎湖拍《風櫃來的人》,我就說導演你也去看一下法國電影展,我覺得挺好看的;至於他有沒有看,他從來沒跟我講,因為我只建議他去看,然後就沒有消息了。

後來聽到他從澎湖拍回來,另一個監製陳坤厚導演跑來跟我講說:「孝賢瘋了!」我說為什麼瘋了?他說他都拍遠景,甚至有時候一個遠景非常遠,他也就結束了,特寫都不拍,很多細節也不拍,跟侯導說要補一個中景或近景,他都說不必,他很擔心這部片子會不會變成為一個很怪的片子。然後我說是不是讓我把拷貝先順剪;那個時候還是照分鏡拍的,每個都有板號,不像現在板號不太有特別的意義。我按場次順起來,大概花了3天,然後我們在大銀幕上看。我一看完轉頭就跟侯導講:「這電影太屌了!」再一轉頭,另一個監製就已經到門口去了,所以從此就分道揚鑣了。

侯導跟我一起到了一個狀態,覺得電影似乎可以不必按某種程度分鏡的規則,更清楚的說法就是我們開始採用了一個非常清楚的情感邏輯的方式在剪輯。那個情感邏輯包括劇情角色的邏輯,也包括觀眾的邏輯,甚至包括導演本身的情感邏輯。十幾、二十年後我到大陸時,聽到他們的影評人協會在聊《風櫃來的人》,他說在一九八幾年有人看了《風櫃來的人》,說怎麼會有人這樣剪片子?我很客觀地講法國電影展告訴了我們一件事情,就是電影不是一定要這樣,電影有所有的可能性。我想在座幾位都是很會創造各種可能性的高手。

聞天祥:我們從情人的角度聽完之後,賓哥(李屏賓)你跟侯導合作到今年應該是三十五年了吧?從《童年往事》開始,你可以聊一下嗎?

李屏賓:我們不是要爆料嗎?我告訴各位,侯導以前不懂鏡頭、不懂影像、不懂光,但是他懂感覺,他很厲害。我是很專業的,問題是打不過他,他懂感覺。從《童年往事》開始,他就參與了影像、光,最後超越了。從開始他不是不懂,他是不管,因為他以前合作的對象是陳坤厚導演,陳導演是攝影大師,所以基本上他們一個是管戲,一個是管影像。所以我拍《童年往事》的時候請他來看光,他說他不管這個。後來我慢慢發現他是感覺性很強,我大部分感覺是從侯導那邊學來的。剛剛說要爆料不是要說他不懂,而是希望你們知道可以從各方面學習開始,即使你不懂影像、不懂光,你還是可以在工作中增加自己的能量。

另外一點就是,因為他越來越厲害,最後我就被他控制得很厲害,快沒辦法拍,他幾乎不要燈了。我已經用燈很少,但他幾乎不要燈。拍《戲夢人生》時,有一整場戲就只在阿公的腳底下擺一個反光板,然後要拍之前,侯導經過那裡,就一腳,(反光板)飛走了,那我們也就拍了。因為那個地方非常幽暗,光又很少,有時候我就用一兩個燈,他還是把它關了。他問我:「這個可不可以關?」我說可以。他說:「那個可不可以關?」我說可以。然後他說:「都可以關,你為什麼要打?」我說我打了是預備,因為我從來不知道演員會去哪,你跟演員都偷偷講,我們偷偷聽也聽不到,所以我要預備萬一走到那邊的時候缺光,因為底片還是會需要一點亮度做乳化銀的沖洗。在另一次拍攝時,我們把燈都關了,然後他說:「還能拍嗎?」我說還可以,他就問:「憑什麼?」我說:「我不告訴你,這一點你不知道,我就不告訴你。」我有一個感光點,他到今天可能都不知道感光點是什麼,但是他不需要知道,因為導演不需要知道這麼多事情,導演只要去統御,我們這些人都因為侯導相信,才讓我們發揮每個人的專長,所以所有都還是導演的,每個人做好自己的份量就會有一個好電影。

聞天祥:賓哥,我記得有一次你提到拍《千禧曼波》時,叫舒淇爆米花不要吃太快,因為要反光用。那是因為侯導的限制,你才想到這樣的方式嗎?

李屏賓:也不是,是我在當助理的時候,那時候光源都很飽滿,一打最少就是七、八個燈。簡單講什麼強光、陰光、眼睛光、側光、頂光、背光,就六個,還有一個閃光什麼的,反正就是七、八個燈。但是我當助理的時候就打很少燈,那時候攝影師常常都偷懶,拍一拍說光不夠,可是導演說很好看,那時候沒有監視器,光影很好看也就過了。讓我感覺到我們學的東西不一定要同樣的方法使用,而是要活用,所以我後來就越用越少。

聞天祥:我記得有一次茱麗葉畢諾許說,她以前只要走到拍片的環境就知道該往哪裡走,因為她看打光就知道了。可是她拍你們的片的時候完全不知道該怎麼辦,後來就乾脆自我放棄,自我放棄就變成極度自然。

李屏賓:第一天拍攝前有一個午餐,我就偷偷跟她說拍攝的時候你可能看不到燈,她說為什麼?我說:「我都藏起來了」,但其實是沒有燈。她說:「好啊!」吃完飯大家往公司方向走,我走在前面,她就又上來問我說:「沒有燈是什麼意思?」我說:「沒有燈是藏起來了,不是沒有燈。」後來拍的時候就如你所說的,她就看不到燈,一開始就沒有方向了,但不是她一個人沒有方向,我們都沒有方向,因為都不知道。侯導不彩排,常常就是希望現場所有事情都是即時的,當然不是紀錄片,我們是設計好的一種光、場景,但是讓故事當下發生,所以包括錄音組、劇照他們都會偷偷來問說:「我等一下躲哪?」我每一次都用猜的,但猜得很準。

廖慶松:那我可以講一下她的話。因為我在現場,剛好聽到茱麗葉畢諾許在後面講,她說為什麼這裡Everybody free? Why? Why? 她說:「我問導演台詞,導演說你就可以照情境講。去問攝影師,攝影師說你可以走來走去。然後錄音也告訴我說掛了(麥克風)以後他就不管。然後沒燈,前面都沒燈。」她說:「我在好萊塢躺著拍,我頭都不能歪一點,眼睛一張開前面站著三百個人,可是這個組裡面,前面看過去只有五六個人。」她一直講說Why everybody free? Why? 她一直搞不懂怎麼會輕鬆到這種狀態。但是我在旁邊,我常常有回答她,我說你們大家都自由,可是我是剪接,所以I’m not free。

杜篤之:我其實沒有那麼free啦。我有一次拍也是這個情形,然後我就看賓哥在打燈、美術在布置,我知道等一下要拍,我也知道要拍什麼;可是攝影只要知道在這個面就好了,但錄音不同,錄音是要知道點,就是演員走到哪裡,我們麥克風可不可以過去,要怎麼設置。我就偷偷問賓哥說:「等一下拍哪裡?」他說:「大概這裡。」但只有大概這裡不行啊!我就去問副導演說:「等一下要拍哪裡?」副導演說:「大概這裡。」我得不到答案,眼看著快要拍了,我不得已才去問演員:「你等一下在哪裡啊?」他說:「我也不知道。」就大家都糊里糊塗都不知道。這個事情後來也執行了,也做完了,但其實這種拍攝方式NG率非常高,我記得我們拍《千禧曼波》的前半段,每個劇組每天垂頭喪氣的,為什麼?因為可能演員演好了,但是跟焦不知道他會跑那裡去,可能焦沒跟到,或是聲音沒錄到。

李屏賓:其實後來前半段導演不要了,拍了快一個月,故事整個改了。

杜篤之:有一個最荒謬、最好笑的事情是像剛剛賓哥講的,燈也不要,什麼都不要,連我們的Boom man也不能進去,反正他就是不希望他的家看到別人。我們拍《戲夢人生》時,侯導會進去走演員等一下要走的路,一走下去就會說「你怎麼在這裡?走走走走。」他不希望家裡看到別人,就把人都趕走了,但等一下要繼續拍,我們怎麼辦呢?剛好老房子有個閣樓可以看得到,那時候的Boom man現在也是錄音大師,就是湯湘竹,他就爬到閣樓上,拿一個麥克風在上面,侯導看不到他,躲在上面錄。那個閣樓是一個幾十年沒有人上去的地方,上面有很厚的灰,他為了爬上去,手沾了黴菌,大概八個月以後才好,就是為了錄這些東西。

這些事情不停地在我們的生活裡面發生,包括我們拍《千禧曼波》時,有個場景侯導設計好了,叫我們都躲起來。賓哥躲在一扇門後面,開一個小縫,準備要拍兩個演員買東西上來,整理房子的一場戲。透過這場戲可以知道這兩個人的關係,看到這兩個人的互動,就不需要花很多篇幅去介紹這兩個人。那天早上一開始大家就講好等一下要怎麼做,我很早就在演員上裝了麥克風,讓他們習慣,他們就跟真的生活一樣去買東西。我們在上面準備好了,對講機說演員來了,我們就很緊張地躲起來,準備要拍他們整理房子。可是因為這兩個演員很認真地去買東西,買上來以後,女生尿急要上廁所,一進來東西一放就關到廁所裡去了;男生買了很多東西,一趟拿不完,就又跑下去拿東西,結果攝影機400呎底片跑拍完了,也沒拍到他們接下來的動作,但這個東西就是這樣,所有東西都是很真實、很自然地發生。我們把場景設定好,把演員找對人,放進去,大概就會產生侯導要的那種魔幻狀態。他從來不會告訴演員等一下你要從哪裡走位,走到哪裡,等一下燈在哪裡,攝影師等一下要Pan到哪裡,他從來不會做這種事情。

聞天祥:應該不太可能是你們在合作開端時,他就這樣子吧?他大概到什麼時候開始變成這樣子?

李屏賓:我覺得從《童年往事》開始。《童年往事》有一場戲是爸爸過世,那時候我們用很少燈,用60瓦、100瓦的燈泡當主要光源。然後爸爸過世大家在哭,我們鏡頭在拍爸爸,拍著拍著,有個助導或副導跟我說:「導演說pan過去。」我心想「Pan哪?」後來一看後面有一個小弟弟在哭,哭得很入戲,因為在畫面外面,你也不能狠狠地就Pan過去,要抓一個情緒、一個感覺的時候過去,我覺得是從那邊開始,他覺得那個是有效果的。

聞天祥:如果不是像你們已經合作這麼密切、這麼熟悉,在沒有太多的指令下,光也不能打、boom也不能夠出現,要有這種默契才有辦法加入到你們工作團隊裡嗎?

張震:我覺得這應該是侯導拍戲的特別方式。我拍《最好的時光》時連劇本都沒有,劇本就是一張紙,是三段故事的大綱。那時候我也是第一次跟侯導拍戲,劇本都沒有,要講什麼話也都不知道,要怎麼做也不知道。還沒有進入那個模式以前,就會去問賓哥,賓哥也不知道。我跟你講,最慘的是什麼時候開機都不知道。

李屏賓:打彈子那一場,他會去哪我們也不知道。

張震:對啊!那個球跑到哪裡也不知道,只能想辦法把球打回自己面前。

李屏賓:對啊!球打到哪也不知道,我們只能預測。我只能跟助理講如果怎麼樣我會幹什麼,我只是先猜,所以那個時候就全部靠你。

張震:我也沒辦法。

李屏賓:就是靠你的韻律讓鏡頭能夠Pan動。

張震:對,那也是拍到後來比較習慣了,一開始的時候我覺得壓力是很大的,很有挑戰性。

聞天祥:所以你也遇到像茱麗葉畢諾許的那種狀況嗎?

張震:當然對演員來講,如果有燈,你會知道表演區域在哪,但是連開機什麼時候也不知道。鏡頭在哪不知道,鏡頭尺寸是多少,導演也不讓你知道,他要你去忘記這些東西。但做一個演員你怎麼可能會忘記這些東西,當然還是要去找燈。自己想辦法去找,就用餘光去瞄,大概感受一下賓哥現在到哪去了,還是要有一點這個反應,那如果功力不夠就很辛苦。

李屏賓:戲不好我就Pan走了。

張震:對對對,要讓賓哥的鏡頭一直留在你身上也是很不容易。那個時候現場錄音師是小朱,朱仕宜,然後我就會偷偷地問小朱:「你們都這樣拍戲的喔?」他說:「對,那你等一下會走哪裡啊?」我說:「我也不知道。」大家就猜來猜去,但我覺得這是一種很有趣的經驗。

李屏賓:到《刺客 聶隱娘》的時候還是有這個問題,就是你拿劍把東西都砍碎的那一場,因為每次他都不一樣,打碎一次基本上就完蛋了,今天就要重新陳設,我記得我也去問他,他也不知道,因為他壓力比我還大。

張震:因為侯導也不會講說今天拍得怎麼樣,好還是不好。他可能過兩天又說那場戲我們回來再拍一下,可能這場戲會拍五、六次。

聞天祥:所以剛拍完的當下他沒有給予評論?

張震:沒有,導演很少會講,他可能會講說今天OK了,今天就收工吧!

聞天祥:然後大家就以為好了?

張震:沒有,大家當然不會覺得好了。

杜篤之:我記得拍《好男好女》的時候,在雲林拍一場黑道在喬事情,喬什麼弄豬、怎麼賣豬,然後也不知道他們要講什麼,但那些人是真的每天會搞這個事情的人,都是真的,我們就去錄。拍攝那天他們講得很好,但是講太久了,講太長其實用不到,但侯導也不太會去說你不要講這個、不要講那個,他就說:「再講一次,再講一次。」後來又拍到另外一個鄉鎮,侯導又有辦法找了一批人來,那些人是刑警,他們也懂這些事情,他們又再講一次,這次講得快一點,才覺得可能這個可以用,但剪接的時候發現原本那個比較好,他又用了那個。所以他就是會張羅很多東西,像我剛講情侶打掃,他安排讓他們上來打掃,沒拍到他就不再拍了,他會安排別的事件來描寫這件事情,所以他心裡面有數,他不停地在設計一些情境,讓他要的東西會發生。他看起來好像無厘頭,好像很簡單、很隨便,其實對我們來說壓力大到不行,他把所有的空間都留給演員。他曾經跟我講過,我們做技術,不應該犯錯,所有東西都應該要預防,所有錯誤的機會要留給演員,只有演員可以犯錯。所以我們每一個跟侯導久的人就知道,我們對自己要求是極高的。

在日本拍片時,日本劇組就嚇到,說沒有看過這麼有默契、安靜的一個組。現場沒有人大吼大叫Camera! Action! 非常安靜把一切事情做完、收了、走了,包括連打板都沒有。有的時候沒有打,就是侯導會走進去放個茶杯,我們就知道結束了,因為那個茶杯是我們對聲音的點。然後他走了以後我們以為結束,結果沒有,他又繼續,看狀況好,他又繼續,因為演員不知道,演員還繼續。那個還不錯,再繼續拍。他真的非常自由、非常靈活的。

黃文英:我可以補充剛剛張震說的《最好的時光》。我印象中第三段的時候,侯導跟我講說他要的是極度寫實,他跟我說你去租一個公寓,所以我們那時候在三重租了一個公寓。其實我們看了很多間,然後三重那間就是很怪,它是一個L型,有一個長廊,然後侯導說你就把它陳設好,我要讓張震跟舒淇住進去。尤其是張震,他希望他在裡面可以生活一個月,因為他在第三段是一個攝影師,所以那一整個牆面,就讓他自己貼照片。侯導覺得演員在裡面生活,就可以自然形成他自己的、屬於這個攝影師的空間。那時候我其實也有點覺得「是嗎?是這樣嗎?」可是確實,那個景、那面牆正好是那一段我覺得最精彩的地方,因為攝影師可以利用他貼的照片,我記得賓哥好像做了很多不同的光。

李屏賓:因為侯導不讓打燈,所以我設計了一個活動,讓光能在地上,所以演員就在那邊玩那個燈,最後就產生了非常有意思的光源跟效果。

杜篤之:侯導很注重演員跟這些場景、器物的關係,包括戲裡所有吃的東西,演員都不是吃過飯才拍的,都是餓著肚子,上來新鮮的、熱的菜,然後才拍吃飯的戲,演員吃起來是很香的,是真的在吃飯。

張震:而且侯導要在吃飯的時間點拍吃飯。

杜篤之:對對對,他是這樣子的。我拍《悲情城市》第一天到了金瓜石現場,我看到侯導在做什麼?他在整理梁朝偉的桌子。那幾個道具他就擺來擺去、擺來擺去,他要體驗一個人坐在那個地方怎麼用這些東西,放在哪裡是順手的。所有這些邏輯、鋪陳安排,他都是從演員的角度去想所有的東西。拍吃飯也是,吃飯不是找一些不認識的人來聊天,《海上花》那一桌的人都是很熟的,可以聊得起來的人,他才找來湊成這一桌。然後桌上是新鮮的菜,熱菜、熱飯,我們一天只能拍一次,因為吃飽了再拍就沒了。而且鏡頭又長話題又多,根本不知道等一下誰會接話,所以我們到後來就像是跟演員對賭,我猜等一下你要插嘴了,因為以你的個性講到這裡大概要插話。麥克風就準備要推起來,一猜到了,那天就很開心;有時候沒猜到,麥克風沒弄起來,失誤率很高。

聞天祥:比買樂透還要困難。那強哥(林強)跟侯導合作的形式還挺多元,你之前演過他的電影,雖然現在比較隱身在幕後做音樂,你怎麼跟他合作的呢?

林強:我跟侯導的關係不像三仙台福祿壽(指廖慶松、李屏賓、杜篤之),這種革命情感。第一次認識侯導是在馬祖,當兵的時候看《風櫃來的人》,看得很感動。因為我最愛看的電影是好萊塢,史蒂芬史匹柏、喬治盧卡斯、《星際大戰》、《法櫃奇兵》。我不愛看軍教片,也不愛看瓊瑤、武俠,我就愛看西方的。第一次看到台灣有人在拍《風櫃來的人》這樣的片,我那時候人又在外島,非常感動。我就把這個導演的名字記起來,回去找錄影帶看,第二次看《童年往事》也是掉淚,之後才知道上映四天就下片,看了他當男主角的《青梅竹馬》,才知道他長什麼樣子,才知道《風櫃來的人》裡面去掀女孩子裙子的也是他。所以我跟前輩們的關係完全不一樣,我是從銀幕上認識侯導,是景仰的,而不是現實看到的人。所以第一次我見到侯導時非常激動,但是我故作鎮定跟他握手。哇!我回去很激動。我沒有在他面前跟他說:「侯導我看你的電影看到哭。」但是我內心是很激動的,所以我跟他的關係比較像他是我的恩人,因為他找我拍電影、做配樂。侯導交代我的工作是一個命令,我不是一個跟同輩的人來做這個工作,然後跟你在那邊有的沒的。

李屏賓:我們也不行啊!

廖慶松:我應該談談侯導跟我聊你的事情。事實上侯導對強仔非常欣賞,他很欣賞你在《戲夢人生》的樣子,後來《南國再見,南國》就找你演戲。而且他還講強仔在兩年內走不出那個角色的故事,他一直講林強發生的任何事給我聽,我好像在聽另外一個劇本。後來《千禧曼波》他找你做音樂,他也會跟我聊,他說現在他做音樂不錯,我就叫他要做就去做。他叫他做音樂就是很簡單的一句話:「欸,你來吧!」講得很輕鬆,我想對強仔應該有壓力。

林強:沒有,反而這樣沒有壓力。因為他就說就隨便你做,然後我就真的隨便做。

廖慶松:你不用客氣好不好,你隨便做就把我們搞成這樣。

林強:認真做就不會了。

聞天祥:強哥剛剛說跟侯導初見面的時候內心非常彭湃,那跟他一開始合作,理論上來講壓力應該還是非常大吧?尤其如果以演員的姿態出現的話。

林強:他第一次找我是去拍《戲夢人生》,我們整個大隊就到福州。因為我對電影圈不熟悉,做音樂的人其實某些性格是比較不善於社交,我在拍《戲夢人生》的時候,侯導跟我說你不要每天都關在房間。我都是回來了之後就在房間不出門,也沒有跟劇組的所有人互動,他說你這樣不行。拍《戲夢人生》大概拍了一個多月之後,我才慢慢出來跟李天祿先生、跟劇組的人有所互動,才慢慢揉進去,剛開始的時候,比較難進去電影圈的狀態。

聞天祥:我記得上次我們在一個論壇碰到,你提到一件事情說侯導叫你要多幫新導演,然後你就開始不斷地幫他們去做配樂,是怎麼回事啊?

林強:其實一直是這樣。像廖桑就一直幫很多年輕導演剪接,我想說他怎麼有這麼多精力,太厲害了!當然侯導交待的就是命令嘛!那就開始幫一些年輕朋友做。

聞天祥:想請教文英老師一個問題,也是一個傳言,剛好今天可以告訴我們是不是。人家說你是毛遂自薦加入到侯導的團隊,有這回事嗎?

黃文英:是啊!我是自己寫信給侯導。

聞天祥:所以這招有用。

黃文英:我是在很小的時候知道侯導。我家在嘉義,附近有很多戲院,印象中第一次記得侯孝賢這個名字是《桃花女鬥周公》,他是編劇。我忘了那是哪一年的片,可是侯孝賢這個名字就一直記在我的腦海裡。

聞天祥:為什麼會有人看《桃花女鬥周公》會記得編劇的名字?

黃文英:因為我們都會特別去看片頭,片頭就出現導演是誰、攝影師是誰、編劇是誰。我覺得有時候就是一個緣分吧!所以我看過侯導所有商業的片子,比如說他當編劇,或是他自己當演員的片。

聞天祥:你是說《在那河畔青草青》那些片?

黃文英:對,那些我都看過。還有他跟楊德昌拍的,他跟蔡琴演的《青梅竹馬》。我記得在嘉義的華南戲院,三天就下片了。印象中幾乎侯導的每一部片我都看過,寫信給導演時我在紐約,其實我沒期待會有什麼回應,我也不是隨便寫信給人的,我跟林強一樣,是喜歡這個人才會主動去寫信。沒想到侯導真的回了,而且他還回了電話,不是他自己回的,可能是他公司的人回的,說他現在有一部片叫《好男好女》,已經有劇本了,侯導要問我地址把劇本寄給我,我在紐約就真的收到《好男好女》的劇本。後來我回台灣加入團隊,一下飛機我媽媽就打電話來,說他們公司的人說要停拍了。我從紐約回來,一下飛機接到的是壞消息,可是我就很有風度回說,沒關係,我把這次當成回來探親。

《好男好女》前一年暑假我也有回來,那時候好像《戲夢人生》剛要上片,侯導說他剛從坎城回來要重剪片子,他還讓我去看片。那時候城市電影公司在西門町有一間放映室,我就一個人看了片。看完之後他還請我吃飯,問我說你覺得怎麼樣?我就說我中間睡著了。我就是比較老實,然後我跟他說:「導演,可是沒關係,這跟我看能劇是一樣的。」我在紐約看能劇也常常中間睡著,可是我就覺得那是一個看電影最好的狀態,就是你突然有一點在那個迷濛之中,好像是睡著的狀態,可是還是聽到聲音,所以你醒來,然後你又看到很多很好的畫面。我就是一個講話比較直接的人,所以侯導常常給我一些教訓,他說:「黃文英,你就是嘴巴太快了。」我是跟著侯導工作以後,待人處事漸漸地得到很多啟發。

下飛機隔了一個禮拜,他說他把房子抵押了,他們又要重新再拍了。當下很多人跟我說侯導跟你講四個月,他一定不會四個月完成,侯導拍片一定會一直拖,因為《戲夢人生》就是這樣拍了很久。可是我第一次跟侯導拍片,我覺得侯導還蠻準時的,所以拍完《好男好女》,我又回到紐約去工作,然後隔了大概一年吧,侯導說他們去坎城,他看到林強、高捷跟伊能靜的狀態,覺得他們三個人在一起的感覺非常好,要找他們再拍一個,就是《南國再見,南國》。然後拍《南國再見,南國》的時候,那次就真的拍很長,就沒有劇本嘛!

聞天祥:所以拍《好男好女》的時候是有劇本,但是拍《南國再見,南國》的沒有就沒有劇本了?

黃文英:拍《南國再見,南國》時,我覺得侯導的狀態是極度自由,因為他覺得他可以從勘景的過程中去形成他的想法,甚至覺得他可以邊拍邊玩。他說《風櫃來的人》也是這樣子完成的,所以他就覺得《南國再見,南國》也可以一邊勘景就一邊拍了。可是我印象中《南國再見,南國》好像拍的前半段都沒用。

廖慶松:賓哥是最後一個月來拍的,好像拍了兩個禮拜,然後好像用了80%。

李屏賓:最後的一個月來,差不多拍了兩三個禮拜,那個時候前面拍的他大部分都不要了。

黃文英:印象中《南國再見,南國》是因為我跟他說,嘉義有很多很棒的景,所以我們都是在嘉義那一帶勘景。因為那一帶我熟嘛!我從小就在那一帶活動,借了很多親戚的家。因為小時候常跟我爸爬山,都沿著竹崎,就是阿里山鐵道沿路走,所以我們去了木屐寮、樟腦寮,有很多很棒的畫面。林強跟高捷騎機車那個山路,我覺得那個也是沒有人這樣拍過。我有一次問侯導說你拍了這麼久,自己很喜歡的片子是那些?他就有提到《南國再見,南國》。可是我剛認識侯導的時候,他一直跟我講費里尼,印象中他請我吃飯,在那個飯局他就一直講《阿瑪珂德》。

聞天祥:剛剛我們講的這些對張震來說會不會都是上古史?比方《戲夢人生》你大概還是國中生,你跟侯導合作其實已經進入到21世紀了,而且你跟侯導合作之前,已經跟楊德昌、王家衛導演都合作過了,都是超級大、風格都這麼強烈的導演,侯導有什麼古怪之處嗎?

張震:我參與的時間比較晚,從《最好的時光》開始,但是我發現侯導有幾個東西值得分享。侯導非常注重文學,他在平常談天的對話中常常講到最近看了什麼小說,他很想辦讀書會,唸文學給小朋友聽,他覺得找演員唸小說給小朋友聽,會讓大家勾起對文學的興趣。我覺得剛剛講的一切都很重要,侯導以前拍商業電影出身,有很好的訓練跟基本功,在他知道所有的招式怎麼做的狀態下,換了一種方式拍電影,那些都是自己要很清楚你要得到的是什麼,然後你應該要用什麼方式去獲得你想要得到的東西,所以我覺得他很獨特。

對演員來講,沒有劇本拍戲是很痛苦的,根本不知道要講什麼。《最好的時光》第二段《自由夢》是默片,當時導演請我跟舒淇講廣東話,因為他覺得清末明初他們講的應該是古代的閩南語。他說你們都不會講,那你們就講廣東話好了,可能比較有韻味、比較接近。可是對我們來講壓力就很大。我們平常第一語言也不是廣東話,其實意思是差不多,但內容要講什麼也不知道,因為侯導也沒有給我們台詞。他就說今天你來這邊吃飯,要跟舒淇提出要分開。給的指示很大方向,我真的不清楚細節。他又不希望你演,又不需要你設計,可是剛剛聽下來覺得他好像又需要設計,這個很矛盾,他要的其實是自然,那演員怎麼可能很自然?誰想把自己最真實的一面放在大銀幕給觀眾看到?我才不要!我一定會把我自己放在後面,我不想讓大家看到的東西,我會把它掩飾起來,他卻要很殘酷地一直去挖你的這塊,對我來講其實是很矛盾,而且是很有難度的。

我們拍《最好的時光》拍到最後面,就是第一段《戀愛夢》,我們一個禮拜拍完,我覺得是大家都很契合,而且那個好像是侯導自己的故事,所以一切都在他的掌握之中,很清楚要做什麼。最先是拍最後一段〈青春夢〉,就是現代的這段,拍了好久,拍了三個月。我覺得跟侯導拍片很有趣、很有挑戰性,讓我覺得拍電影這件事情是每個部門都很重要的,是每個部門發揮自己的專長,大家一起努力去完成的。每個人都是一個小小的螺絲釘,但是螺絲要鎖緊、鎖得很緊,然後大家配合很重要。

聞天祥:你剛提到沒有劇本,那你要怎麼準備這個角色呢?

張震:這就要講到閱讀。侯導會給很多資料,我們拍完《最好的時光》,導演就想拍《刺客 聶隱娘》,一直跟大家聊武俠世界,他想像的武俠世界是人踩到水就會碰一聲飛起來,講得天花亂墜。過兩個月他就給你一疊書、一疊資料,就叫你看這些資料,他也會推薦我們看小說,然後就聊,就從這裡面做準備。

聞天祥:那如果沒有完整的劇本的話,他不會給你一些指示嗎?比方說今天要拍什麼?

張震:《最好的時光》是一個大綱,而且那個大綱是很大的,大概只有一千字以內的,非常少。

李屏賓:非常少,還沒有一封信長。

張震:就一頁,三個故事就一頁。

聞天祥:《最好的時光》拍完就說要拍《刺客 聶隱娘》,但實際完成已經是十年以後的事了,你真的有在等這部片,等那麼長的時間?你相信他會拍這部片?

張震:我相信。我覺得侯導不會在這種事情上開玩笑,你可以看到他對電影的熱情。我覺得不光是侯導,每個電影人最重要的就是後面推動的熱情是什麼。侯導是牡羊座,他的個性非常容易懂,喜怒哀樂都是表現在外在,你可以抓到他對這個東西是有興趣的,所以他一定會往這個方向一直衝,他做的研究一定會比你多非常多。那演員要做的是什麼?就我不一定要跟著他的想法,我要做的是我可以自己去找有用的資料,放在自己身上。譬如說《刺客 聶隱娘》,除了他介紹的小說之外,我會去找自己比較好進入的觀點,不管小說、漫畫也好,我自己準備。那我到現場就有很多牌可以出,譬如說我可以跟他聊武打的部分,他可能可以形容,但是怎麼拍可能不知道,我就會跟武術指導商量我覺得應該是什麼,我們應該朝這個方向去做,這樣可能會貼近侯導想要的部分,我們變成有很多東西可以去試。因為侯導不會明確地說他要的是這些,那我們就是一直丟不一樣的東西給他,看他覺得OK不OK,有沒有辦法滿足他。

聞天祥:廣義上來講,某些人還是把《刺客 聶隱娘》歸類成武俠片,不可以只讀文字,有些動作場面要怎麼準備?

張震:對我來講,動作不是問題,因為拍過動作片就有一些經驗。《刺客 聶隱娘》最大的挑戰是侯導一直說,田季安非常有意思的地方是他一生氣就會流鼻血。他每次跟我講田季安都會講這件事情,我就想說侯導的電影都沒有道具,要怎麼樣演可以演到流鼻血啊?我就會想很多,賓哥要怎麼拍?對侯導來講,最重要是要顯示他身體很虛弱、很壓抑,性子又很急,很爆裂。他給我的感覺是流鼻血很重要,那我真的沒辦法準備。

聞天祥:他講流鼻血,你就要開始去分析為什麼會流鼻血,流鼻血背後代表他性格跟行事的特殊性,然後自己找出該怎麼演出這場戲。那我可以問一個跟侯導沒關的事情嗎?王家衛導演有沒有劇本?

張震:王家衛導演每天都有劇本,每一天。當天要拍什麼,熱騰騰的劇本就會到你手上。

聞天祥:所以之前也沒有辦法準備的意思。

張震:對,因為他不希望你準備,但他那個不希望你準備就是講講而已。因為這兩個導演是完全不一樣的。我覺得侯導比較像拍紀錄片,就是他是用一個客觀的方式、角度去拍這些現在發生的事情,跟怎麼樣發生的經過,人物是怎麼樣的狀態。王導是要跟攝影機做很多互動,你是演給特定的人看的,這個人是透過攝影機去捕捉你,是完全不一樣的方式。

聞天祥:那楊德昌導演應該就是一絲不苟囉?

張震:對,我覺得楊德昌導演比較像舞台劇。他的劇本就非常重要,是每一個字,逗號跟句號、驚嘆號、問號都不能改的。演員也不可以自己斷句,就只能照他裡面的去講。對演員來說很有意思的地方是他雖然限制你,但是你也可以透過這些限制去找到你真正要得到的線索。

聞天祥:那跟這幾位華語影壇大師合作過後,就沒有難得倒你的事情了吧?在走出華語電影範疇之後,跟其他不同的文化、語言、民族的導演合作呢?

張震:我覺得侯導的難度是最高的,侯導給我最重要的一個拍攝經驗,就是把你所會的東西都要融會貫通,然後以最自然的方式去表現出來,跟侯導工作的經驗是很特別而且很痛苦、又非常有趣的經驗。

聞天祥:順著這個問題請問幾位老師,侯導這麼特別的工作方式,你們都習慣了後,再跟其他不同導演合作時,是讓你們更容易呢?還是剛好相反,會更困難?

李屏賓:我覺得侯導拍的雖然是用一個很紀錄性、設計好的情況,但是因為你要看景、打燈、擺機器,它就不是紀錄片。我覺得主要是他的電影的人文氣息很重,對我們的影響就是要把文化的部分更明顯地呈現出來。因為他的拍攝方式讓那些東西產生了一種真實的、動人的片刻,不像商業片兩年之後就不見了,它是有生命的、可以留下來,好幾代人都在看。人家找我們去工作當然有原因,我不能模仿跟侯導的合作方式去跟人家合作,我必須用對方的文化或對方的態度,把一些東西參與進去,不影響導演原來的構思,去加強一些方式,這也產生了很多更好的拍攝方式。比方說我的速度很快,因為我的燈不管演員試不試戲,我都打好了。演員到了,燈就在那;演員不到,這個燈就沒有產生功能,拍攝起來很快,效果也很好。

比方說我會要求導演盡量一場戲一個鏡頭拍,我們可以拍幾個不同角度。要拍五個角度,但每個角度都拍整場,整場聽起來很麻煩,但其實將來剪接的時候,我有三個角度,可以剪成三十個鏡頭,也可以用一個鏡頭。演員表演的時候全神貫注在一場戲裡面,就像張震講的就不要表演了,你必須面對所有真實的狀態,即使是商業片它也產生了一種真實。這是我跟侯導合作,然後我去影響別人的部分,我可以讓商業的東西看起來沒有那麼表面,比較厚實一點。

聞天祥:那杜哥呢?有其他的導演像侯導一樣,要求你們躲起來,不要被他看到嗎?

杜篤之:很少有人這樣子要求,大部分都是想把他要的東西拿到。侯導想要的情境其實是他安排好的,但是因為我們要取得這些情境,會破壞他的安排,他不是要限制我們做事情,其實是怕我們破壞演員的空間,最大的空間是留給演員的。他對演員的照顧真的是無微不至,這是我們看在眼裡的,包括他們用的所有的東西。比方拎一個皮箱,裡面是要有東西的,不是一個空皮箱道具,所有東西是要真的在那個狀態。他要求演員在真的狀態,我們所有的場景設定都要是真實的狀態,這跟很多其他導演不一樣,有些導演只要你在鏡頭上演,出鏡的就隨便你。侯導不是,出鏡之後都要繼續演,所以整個東西都是真的,那個很不一樣。我們也因為這些訓練,所以跟任何人合作都是很有底。我們很會觀察任何變化,我們會在劇組裡面找到我們可以做的東西,而不是聽人家安排說你等一下要做什麼,那個是一個很不同的訓練。

剛剛講好像這事情是很輕鬆,其實壓力是極大的、非常痛苦的,然後垂頭喪氣的。但是弄好了、達到了,那天就覺得非常滿足,這樣的事情不停地發生,也因為這樣的壓力,我們不停地在找尋更有效的方法。從《千禧曼波》發現我們這樣NG無法繼續下去,怎麼改善?我想到的是要用多軌錄音才可以解決問題,所以我把錄音室的錄音機搬到現場去用,但是錄音室的錄音機設定是給錄音室用的,到了現場電壓不穩、濕氣大,有時候會當機,所以我們就用了兩套設備來錄音。後來《珈琲時光》的時候,我真的拿到一台非常新的數位化多軌錄音機,我們可以操作得非常有效,後期後製的空間變得很大。這些東西都是在極度壓力下產生的方法,如果大家都很安逸,不會被逼出新的東西出來。

聞天祥:剛才杜哥提到的內容,除了這些考驗是非常重要的養份,他一直提到一件事情我想要求證張震,就是杜哥一直強調導演對演員非常好?

張震:對,導演講過一句很有名的話就是「演員演得不好,都是導演的責任」。他希望演員可以放心、很自在,在他設計的環境或狀態裡去做該做的事情。我們每次都拿這句話去跟侯導講:「我們演得不好應該是你的責任。」我第一次拍的時候其實很緊張,然後我就會一直問舒淇《千禧曼波》怎麼拍的?然後她就會講到爆米花那段,每次都講的就是爆米花的那段。

李屏賓:其他都不記得,因為太緊張了。

張震:她也很緊張,她那時候第二次拍,所以她心裡比較有個底,但對我來說那的確是一個非常重要的表演經歷。演員去貼近導演所想要的,是我覺得很重要的一件事情。侯導給我的感覺是你應該去做你覺得對的事情,或是你根本就不要去想這些,這些都不是你的問題,應該專注在這個環境裡面去做你應該要的事情。所謂要做的這件事情是什麼事情?就是他給你的指示。今天來吃飯,你就來好好吃一餐飯,你想要怎麼做、想要怎麼吃,你覺得怎麼是對的就怎麼吃嘛!

聞天祥:文英跟侯導合作後也開始跟其他的導演合作,很多人都很好奇,可以跟我們聊一下嗎?比如說你跟馬丁合作。

黃文英:我跟侯導從《好男好女》到《刺客 聶隱娘》,好像也拍了七部劇情片吧。我的經驗是能跟侯導工作的人,自我要求都很高。每次要給侯導看圖,他就不看,可是後來跟其他導演合作,其實都是要看圖的。因為侯導現場的掌控能力很強,幾乎都是開拍前一天,他才來看你的場景陳設。所以導演要來看景的時候,你心裡都是超緊張的,有時候他前一天不來看,當他在開拍現場開始一直摸頭,你就會覺得「慘了,可能我會害大家要停拍」。侯導跟馬丁有點一樣,他也不喜歡有人在現場;不一樣的是馬丁很喜歡拍特寫,每種景他都會拍,譬如說中景、遠景他都會拍,可是他最後一定都會再補一個特寫,我覺得可能是為了之後剪接會有很多素材可以運用。

我跟其他導演合作都沒有像侯導那麼難耶!可是跟侯導合作,是我這輩子覺得得到極大的創作自由,就是因為他不看圖,反而要訓練自己去想導演腦海中想的是什麼,我就喜歡去找侯導聊天,因為我想要挖出來他腦海裡面想要的是什麼。我唯一真的沒有辦法感受到侯導畫面的是《刺客 聶隱娘》,可是在《刺客 聶隱娘》之前,我覺得侯導講話是非常有畫面的。我覺得最快樂的是《最好的時光》,完全可以感受到畫面,他又是內心很自由的時候,還有《南國再見,南國》。我跟侯導拍過最多的是廣告,我跟侯導拍過一百多部廣告。我有跟他說:「侯導,我其實要非常感謝你,因為你給了我極大的自由。」我後來跟其他導演拍片,都覺得已經被訓練得很好了,感覺我的底蘊是很好的。送我最多書的也是侯導,每次拍片之前他就會跟你強調文字的空間,不管你的底蘊有多好,文字空間要很足夠,譬如我看了很多藤澤周平的武俠小說,當然侯導拍的跟藤澤周平不太一樣,當經過那麼多研究之後,已經完全在那個武俠的狀態裡。

我很感恩侯導的就是他好為人師,他會掏心掏肺跟你講他拍片的所有經驗談,包括談到演員、光。我跟侯導認識得比較晚,他每一次都會講我們用85的鏡頭,這次換35的鏡頭,他很清楚要用的鏡頭是什麼、要什麼時間的光,勘景的時候他很在乎太陽會從哪邊出來、太陽是在哪個方位。我第一次跟侯導勘景覺得很不一樣的地方,就是「光」是非常重要的,沒有光就不美,或是光來的方向錯誤就不對了,拍起來就不一樣。這也導致在選擇場景時,我會特別去想裡面的光源,比如說蠟燭光,或是怎樣去創造出自然光。因為賓哥也會來問我,這個是什麼?你要放在什麼位子。我覺得跟侯導拍片這麼長時間下來,你自然而然會受到他的薰陶,這也造就我跟後來許多導演拍片時自信的來源。我被訓練的很服膺導演,即使多年輕的導演來找我,我也覺得就是要去把導演腦海裡的畫面想辦法呈現出來。我覺得這是我的幸運,人生中遇到的一位這麼好的導演,就在工作生涯的一開始,我覺得是人生的緣分。

我後來很相信緣分,我人生中拍的第一部電影是在紐約,是《純真年代》(The Age of Innocence),正好也是馬丁史柯西斯的片子。我記得那一年他私人飛機飛來台灣是除夕前一天,隔天就要帶他去全台灣再複景過,他就問我說你拍《純真年代》有拿到錢嗎?我說沒有拿到錢。他說:「你知道嗎?《純真年代》是我的製作裡面,很多人回去跟他抱怨說沒有拿到錢。」可是我的工作時間很短,就是助理的助理的助理,所以我沒拿到錢,也不會再跟你要錢啊!他就覺得我也可以付你錢啊!我覺得人生就是這樣有很多緣分,所以我也鼓勵大家要憑你的眼光去挑選你想要的團隊,我就覺得說不定這些導演真的會回應,像我寫信給侯導,侯導也回應了。

聞天祥:我覺得侯導應該當圖書館館長才對,一直叫你們看書。強哥會遇到這種狀況嗎?

林強:當然也是,每個人都會遇到這個。侯導比較像是我的老師,或是像師傅,我把侯導的話太當真了,所以靈活性比較不夠。因為我認識侯導的時候,他已經是國際大導演,開始拍藝術片,所以我對商業片的掌握度就比較沒有靈活性,到目前為止我做的都是小眾的文藝片,沒有辦法做商業片。侯導也跟我講過工作的時候不要對錢財看得這麼重,這件事情影響我一輩子,別人也許不知道,但對我來說,我就把這句話當真了。我都把侯導的文化性、藝術性當作標竿,看到商業片我就潛意識的排斥,這就是我沒有靈活性的一點,這也變成我的標籤了,我沒有接任何的娛樂片,可是覺得也蠻好的。

聞天祥:你是說沒有人找你, 還是找你但你不要?

林強:完全沒有人找,或是說有人找我,可是做到一半他們老闆跳出來說要改音樂,我就覺得過去我跟侯導工作時,也沒有邱復生或楊登魁跳出來叫我改音樂啊!這是導演跟我之間的事,所以我沒有那種訓練,當老闆跳出來的時候,我會覺得你跳出來幹嘛?這就是我缺乏靈活性,但是我覺得這也蠻好的,讓我一直在做比較文學性、獨立電影、藝術性的影片。這就是我跟侯導工作過唯一的後遺症,對商業片跟娛樂性的掌握不足,我也沒有能力。但是跟一些年輕導工作學習到一件事情就是「限制」,因為我跟侯導工作太自由了,隨便你做,一開始《南國再見,南國》就是這樣,然後我隨便做就成習慣。開始跟其他導演工作,這裡要這樣、那裡要那樣,我才開始學習跟不同導演工作。

聞天祥:廖桑呢?你也是嗎?

廖慶松:我跟侯導只要一剪片子,我們就會膩在一起。我年輕的時候剪接,每一個cut,甚至到最後的剪接,侯導就在旁邊用很銳利的眼神看著我有沒有剪偏掉,非常非常的嚴格。每次他都講一句話:「哎呀,我不會騙你的,騙你我把頭斬下來給你當椅子坐。」如果我有倉庫的話,我可能有十個倉庫他的頭,我應該都是被他騙到現在才會剪接。侯導是一個看起來對所有人都非常自由,他對演員也非常自由,但是演員會比較有壓力。我記得《自由夢》一開始舒淇彈琵琶拍了七次,後來我發現她壓力非常大,而且侯導都不講她對錯,拍完說我們今天拍兩次OK。過幾天又說我們再來拍,然後舒淇就問為什麼要拍,然後繼續拍完又說OK很好,然後過幾天我們又來拍這樣,我發現舒淇拍到很瘦,所以看起來侯導不給任何的壓力,事實上是壓力非常大。

對我來講,侯導是極簡、極自然、極紀錄片,看起來什麼都不要求,但最後會發現那個要求是最嚴格的。他會希望所有天大的事都在自然之中像風一樣的產生,包括對演員也是,他也不多要求,但當演員在一個take裡面完全是自己融進去的,出於自發地跟劇本融在一起的時候,那個演員的走動突然就會像看到一陣風一樣,那個鏡頭絕對不是任何一個導演設計好的。譬如我們拍《珈琲時光》最後結尾火車交會的鏡頭,我們一共拍了十四次。

聞天祥:你說列車交會那個嗎?

廖慶松:侯導就一直拍,拍到所有火車之間好像突然有生命,好像天地連在一起的感覺。我覺得那個對我來講也不是編排可以做到的,突然看過去,完全就像每個火車是有生命,大家命運之間是共同體,甚至於拍兩個火車之間的那個畫面也拍了N次。

李屏賓:他說那個叫「曼波」(Mambo),火車之間的「曼波」。

廖慶松:對對,「曼波」。當然剪接也是很痛苦,因為我也要剪得像沒有剪一樣,事實上那個非常困難。侯導用了一個非常輕柔的方式,讓所有人都盡了最大的能力,我想這是一個導演很難得用這麼自然、這麼沒給你壓力的方式,讓你在一個極度壓力之下去做事。當然那個壓力也不是你會覺得他盯著什麼,不是,是你有沒有把這件事情做好。當你經過這些工作的話,譬如我跟很多大陸年輕導演合作是滿輕鬆,因為他們都是看台灣電影長大的,每個人坐下來都是侯導、新浪潮的電影。不管面對侯導、所有年輕的導演,我們這些工作人員的態度都是在最嚴肅的底層,工作的職業道德或對自我要求都是一樣的,我們都會非常尊重自己的工作。

也許以下幾天我們會去跟各位討論,當我們在面對工作時,我們要非常盡責,我們的狀況、所有的能力、對這個影片的奉獻都應該非常嚴謹。對我來講,侯導說演員沒演好,是導演的責任,但因為我負責的是最後一個關卡,我的話是「演員沒演好,是剪接的責任。」導演把所有演員最好的表現都拍給我了,在剪接的時候,我應該擔負演員的一顰一笑。我們在場的每一個人,都要為影片裡的每一格的表現負責。

聞天祥:這種狀態裡面,你們會不經過導演,各組之間平行協調嗎?

李屏賓:會,因為現場就會以我為主,大家會看我的眼色或手勢,或是判斷。因為我是第一個面對導演臭臉的人,他每天來都是一臉怨氣,我是第一個要面對他,然後猜測他今天的想法跟想拍怎麼樣,我再跟各部門講大概什麼情況、怎麼做。在拍攝中間是很安靜,比方開機不會喊開機,可能一個小動作,那邊錄音已經錄了,這邊開機了,有的演員知道,有的演員不知道。

聞天祥:不知道?

李屏賓:因為有時候就是要他的一個狀態嘛!我補充一下那個「曼波」,我們拍了十四次,每天導演跟我說,他們兩個要坐什麼車廂才會拍得到那個「曼波」。你怎麼知道火車會不會「曼波」呢?後來我們拍到三次,第一次拍到的時候,一搖回來燈光師在畫面裡,因為他不知道我們開機了,燈光師本來是要幫我們擋火車司機,那就NG了。第二次拍到的時候,拍到男演員,pan過來女演員不見了,然後我就找,女演員在旁邊睡覺。沒關係我就pan過來,拍到她睡覺也可以,但是旁邊的人叫她醒來,十四次拍到三次,但只有一次可以用。

聞天祥:這次來參與的電影界朋友有些是比較新的導演們,他們一直很好奇,新導演要怎麼跟台上這些資深的的影人們合作,有什麼眉角要注意的嗎?

李屏賓:其實我們跟新導演合作的方式跟侯導一樣的,就是完全尊重,不會隨便就說NO,不會告訴你不好,全部以他們的出發點,然後我們去引導,或從他們的出發點,去達到比他想要還要更好的。

聞天祥:或是說他需要具備什麼樣的特質才能吸引你跟他合作呢?要怎麼辦才能夠說服你加入他的劇組?

李屏賓:各種原因吧!大部分都是緣分,很少錢。像林強跟廖桑一樣,我都是幫新導演拍,我大概是全世界跟新導演合作最多的攝影師。他們都是五百、七百萬人民幣預算,都很少,但是我們會盡量,有時候剛好時機合適我就去了。有一個導演是每天我收工十二點多,他一點多還在大廳等著我,連續等好幾天,我也不能說不去。

聞天祥:去堵你就對了。

李屏賓:對對對,比較狠。

聞天祥:好,至少有這一招,那廖桑呢?來者不拒?

廖慶松:我覺得他只要對自己要拍的東西夠努力、夠堅持、夠專注,這是最重要的。因為實際上再怎麼做,我們還是要有一種態度,是你對自己的工作尊重不尊重。你可以看到年輕導演,譬如說他劇本想了好幾年,你跟他講話會發現他眼睛是發亮的,這種情況下你真的很難說:「我很忙,我實在沒有辦法幫你。」我都會盡量,就算只有幾天,我都願意幫你的忙。我覺得對新導演來講,你對自己的題材是不是夠專注?是不是夠深入?夠到讓我們覺得你真的很棒,那個態度我覺得是吸引我去幫忙的一種動力。

聞天祥:杜哥呢?

杜篤之:我比較考慮的是我沒有能力幫忙,因為我也有工作在做,如果我有時間、我有能力就會。我的第一套設備是侯導送我的,那個時候他就附帶講一個條件就是「你要幫新導演」,這個囑咐到現在一直都還在,所以只要時間調配得出來,我就會幫忙。我們公司做很多短片,做很多非常低成本的電影。預算不是最大的考慮,當然會有些調整,你是一個大製作,我可以多收一點,但真的是很低的製作也會幫你想。我們比較會替製片方想完成這個需要多少預算,不是說我要收多少錢才能做,是我希望爭取到多少預算來幫你把這個事情完成,你如果不行,我再來想別的方法。時間如果配合得上,我們都會盡量去做,而且我們對短片都有特別的對待,因為短片跟紀錄片都是資源很少,我們也要做這一塊,不能把這一塊放掉,這是我們留在台灣很大的原因。

聞天祥:杜哥你這樣講完以後,待會大師班下課會有一百個案子去請你幫忙,尤其是短片跟獨立製片。

杜篤之:每年金馬電影學院的片子都是我們義務幫忙的,已經非常多年了。

聞天祥:對,杜哥只有為金馬電影學院被迫加班。

杜篤之:每年只有那幾天我們公司是全部停工的,因為全公司都在做這件事情。

聞天祥:感謝感謝。所以為什麼我們從來都不能邀請廖桑跟杜哥擔任評審,因為每一年都有他們的片。強哥剛才有提到侯導給你命令要幫助新導演,可是這些新導演你會挑嗎?比如說畢贛的《路邊野餐》,你也不認識他,你為什麼會同意幫他做那部電影的音樂?

林強:就是看了片之後我有感覺,我覺得這個最重要。如果看了覺得我不認同,或是看了之後不曉得要說什麼,完全沒感覺,所以有感覺是前提。第二是預算,也許我跟在座比較不同,我是跟對方說你們本來就有固定的預算,你應該有想說要給音樂製作多少,那就好啦!身為一個音樂大師,你就一個案子要拿個幾百萬怎麼可能?人家又沒有這個預算,所以還是以對方的條件為主。人家只有這樣的預算,然後我喜歡,我就幫他做,這個最簡單,不用談,沒什麼好談。

聞天祥:但至少要先把作品交給你看,通過你OK了之後。

林強:當然一定要有感覺,你做了才有感情嘛!你完全沒有感情,你在那邊做音樂,音樂也沒感情。說要幫你,然後隨便做一做,就算你很用力做,跟他的影片也不搭啊!還是要把情感融進去,這個比較重要。

聞天祥:文英呢?大家都知道你跟史柯西斯合作,《范保德》就不用講了,這是近年在美術上很出色的作品,我記得十多年前你幫傅天余做《帶我去遠方》的時候讓我有一點驚訝。

黃文英:我蠻喜歡跟女性導演合作,像傅天余《帶我去遠方》,還有楊貽茜的《寶米恰恰》。她們來找我,我也都很樂意,只要有空的話。侯導也有告誡過我,他覺得錢不是重點,每次都說你一定要在限制中去創作。對年輕導演來講,如果是現代片,當然可以在限制中去創作;如果是古裝片,就會比較現實,光化妝、頭套是需要有點預算。對於幫助年輕導演,可能是因為在台灣電影界,我覺得這是一個傳統吧!對我來說,幫助年輕人好像是一個義務,可是從來沒有年輕導演來找我,《寶米恰恰》之後就沒有了。我現在的困擾是我在台灣幾乎找不到工作,我都得離鄉背井工作。

聞天祥:所以文英老師的呼籲是,她很想要跟各位合作,但都沒有人來找她。

黃文英:我很喜歡跟年輕人在一起,喜歡留在台灣工作,可是我現在工作都是在北京。中國電影有它的長處,就是他們分工分得之細膩,甚至你只要設計圖過去也行,他們就會有現場執行了,可是我通常都會覺得這樣不妥。因為對設計師來講,圖跟落實還是有差距,往往會讓你覺得很緊張的反而是落實的階段,因為圖也可能失之毫釐,差之千里。有時候比例不對就不對了,我當然還是盡量去爭取可以把它看到完成。大陸有一個現象是他不喜歡你到現場去,就是他可能會怕改太多。

聞天祥:鍾孟宏還沒有拍《陽光普照》的時候,他的第一部片《停車》就是你主演的。什麼樣新導演的特質會讓你想要跟他合作呢?

張震:以演員工作來看,我最基本就是看劇本。通常看劇本的習慣是不會預設我是演裡面哪個角色,我通常不太會去問你們要找我演誰,除非是商業大片,其他片我就比較不會去追問要我演哪一個,我會先看整個劇本。跟強哥剛剛講得很像,看這個劇本跟你有沒有互動,因為我沒有影片可以看,所以我就是看劇本,看劇本有沒有自己喜歡的地方,自己有沒有投入在裡面,我覺得這是第一個門檻。然後我會去判斷,因為劇本有很多種,現在流行的是文學劇本,我就會得看比較多次,因為它有很多文字敘述,每個人的想像都不大一樣,所以我要花很多時間,確定它可能是要走這個方向,然後再看這個人物有沒有挑戰性,再覺得這個工作要不要做。

我自己有在做製作,開始發展一些故事準備要拍,就是從被動變成主動。我常常也會問自己,如果我今天想要找賓哥或杜哥或廖桑一起合作,我會怎麼樣去想這件事。首先我會想這個東西適不適合,這是最重要的。例如我今天這個東西不適合黃老師做,那我找她,她看了其實沒感覺,也不會有太多回應。所以每個人看到各位老師的作品,你們之間的互動在哪裡,這個我覺得可以試,也可以去問、去請教。

最重要的一件事情是,你一定要開這個口,就是剛剛黃老師講的,一切機緣來自你要透過那封信,沒有透過那封信,就不會接觸到侯導,所以大家一定要把握住這個機會,一旦有機會碰到你想要合作的人,你一定要開這個口,如果你不開這個口,連開始都不會有。這就是我給大家最好的建議,一定要逮到機會就是去開口。

聞天祥:寫信也好、堵人也好、開口也好。

張震:對對,等一下大家都知道後門在哪裡,趕快把你的信準備好,就全部丟給廖桑,然後廖桑就會給大家很多的機會。我也碰到很多新導演,跟他們聊劇本,可是我發現大家都沒有在聊劇本,變成好像都在聽我講。其實對一個演員來講,我最想要的第一次見面機會,是想要聽大家是怎麼準備這個電影。如果你都不講,我都不知道你在做什麼,我就會覺得這次的會面是白來了,然後我就會開始想很多,真的你想要找我嗎?還是你的製片人想要找我?所以這個對話過程很重要,而且要很準確,這個是我分享自己的經驗。

聞天祥:所以你剛剛說現在準備要做製片嗎?

張震:就是發展劇本,跟一些編劇、作家在寫劇本。

聞天祥:這是一個很新、也很重要的訊息。因為時間的關係,今天的第一堂課程到這邊要告一個段落。今天下午開始,我們就會進入台上每位大師的專業課程,下午第一堂課是由賓哥擔綱,晚上的課程會由張震來負責。我已經看到他們預備的東西,非常精彩。今天非常感謝六位大師那麼早就來進行第一場座談會,也謝謝大家的參與,希望大家學習快樂!