|

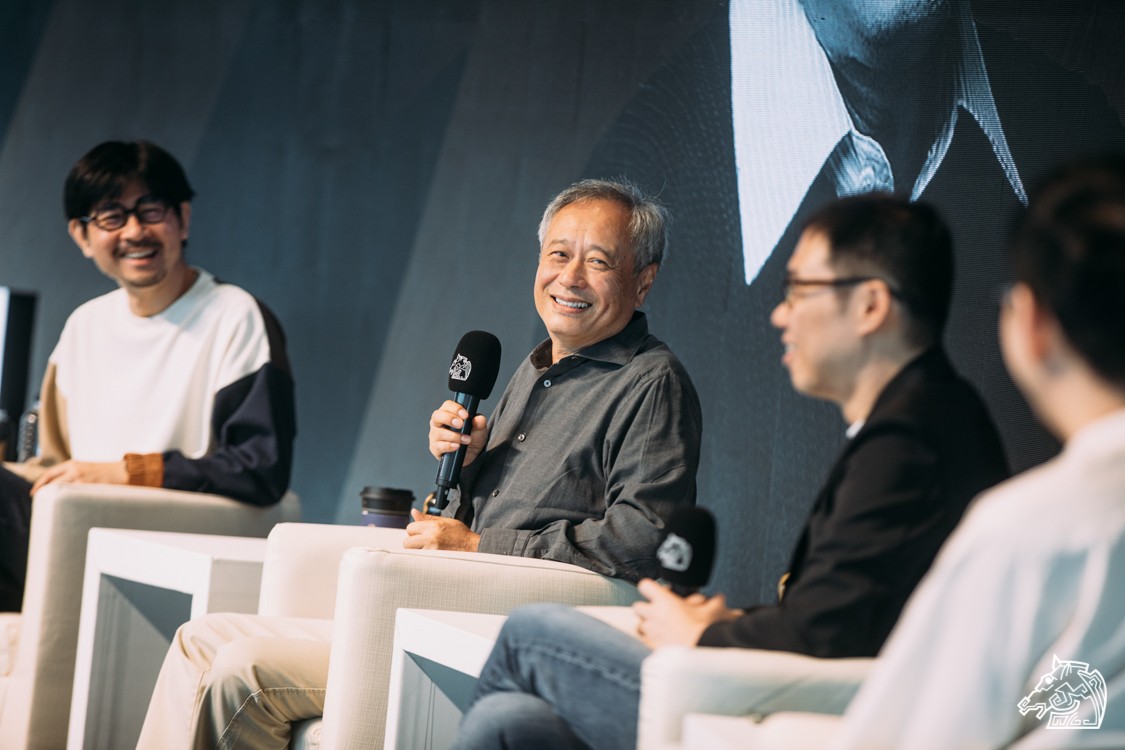

李安 Ang LEE

在框架與寫意之間,提煉戲劇的心魂 |

2020-12-08 |

李安,導演、編劇。畢業於紐約大學電影製作研究所,以「父親三部曲」在全球打響名號,再以《理性與感性》等片成功叩關好萊塢。曾憑《喜宴》、《色,戒》兩度榮獲金馬獎最佳導演,《斷背山》、《少年PI的奇幻漂流》奪下奧斯卡金像獎最佳導演,更囊括兩座威尼斯影展金獅獎與柏林影展金熊獎,為國際影壇最受推崇的華人導演之一。近年致力於運用前衛的電影科技,探索深層的人性情感,以《雙子殺手》再次挑戰超高規格的電影製作技術,為電影產業敲開未來之窗。

時間:2020年11月20日(五)10:00-12:30

地點:臺北文創大樓

講者:李安

講題:導演/在框架與寫意之間,提煉戲劇的心魂

與談:林書宇、程偉豪、黃修平、黃綺琳

文字記錄:徐卉

攝影:蔡耀徵

李安:今天很難得跟一群新銳導演坐在一起,剛剛在後台跟他們四位導演碰面,他們想要問我一些問題,我要給一些答案,其實「電影」沒有答案,都是自己摸索,我可以分享一些我的經驗、我的困難,但每個人的經歷、追尋與工作團隊都不同,都是Organic有機體的活動,所以聽聽參考就好。看他們這個年紀,突然有種油然而生的感覺,我年輕的時候其實比較容易,這個行業的環境越來越困難,一個媒體剛開始發展時會有一段純真年代,大家很願意去相信,很多招數沒人用過,越往後走,好像沒有什麼事情沒人做過,觀眾變得比較世故,更難獲取他們的純潔與願意投入或願意逃脫的心理,招數越來越複雜,越複雜好像就是越難動人,這是外在的環境。導演的內在環境就跟演員一樣,也有「青春」的問題,在座的大家都年輕貌美、都很Cute,不管做什麼都對、都不會錯,你只要拚命達到目標,把片子拍完就很好看,觀眾都很吃。

經過一段時間後,你會開始受到檢視,別人檢視你,你要回答問題,也要問自己問題,剛開始你只是衝動去做,沒有去想這是有什麼理由,只想克服所有的困難讓大家看到,像是一種元氣,拚命證明自己的作品很好看,但越往後就越不是這樣,你需要證明別的東西,要重新挖掘你的根本,但人的根本是沒有盡頭的,越挖越害怕,覺得我怎麼是這個樣子,對外又要表現得讓別人能夠接受你,你要去選擇把哪些東西告訴大家,哪些東西不能明講,只能用藝術跟娛樂包裝。我現在很難假裝我是一個Virgin處女,真的越來越難。

經過一段時間後,你會開始受到檢視,別人檢視你,你要回答問題,也要問自己問題,剛開始你只是衝動去做,沒有去想這是有什麼理由,只想克服所有的困難讓大家看到,像是一種元氣,拚命證明自己的作品很好看,但越往後就越不是這樣,你需要證明別的東西,要重新挖掘你的根本,但人的根本是沒有盡頭的,越挖越害怕,覺得我怎麼是這個樣子,對外又要表現得讓別人能夠接受你,你要去選擇把哪些東西告訴大家,哪些東西不能明講,只能用藝術跟娛樂包裝。我現在很難假裝我是一個Virgin處女,真的越來越難。

今天現場都是同行,我們彼此交流一下,心裡有很多困惑可以一起分享。這十年來,在《少年PI的奇幻漂流》以後,我對電影這個媒體的本身產生了困惑,它攪亂了我過去的信仰,我相信媒體跟宗教一樣,是一種信仰,你信仰膠片、信仰Image(影像),都是透過假裝的東西,探索真實上做不到、觸摸不到的東西,去模擬、去做深層交流,這是藝術媒體在做的事情。不管是觀眾看電影或創作者放進電影裡所產生的化學效應,我們必須要相信,心誠則靈,如果不相信,就沒有著力點,心裡會很虛、很慌。我現在正在這樣的狀態,正在摸索另一個媒體,對於過去的媒體,看來好像上一輩子的事,有時候不曉得該講現在的感覺,還是過去已經知道的事情,我很誠懇地說出我現在的狀態,你們有問題問我,我們一起來分享交流。

電影是有機體,在變動的意識形態中追求影像的呈現

林書宇:我們私底下有聊過各自想問的問題,也盡量提出大家想聽到的問題,問題會偏向我們四位導演在不同階段所碰到的困惑。第一個問題是關於編劇,在前三部作品中明顯看到李安導演有很強的編劇能力,但之後的作品就有其他編劇,我們很好奇導演如何跟編劇工作,以及是否有由你自己發想,拉出結構再交給編劇去寫,而當編劇寫不出你心裡想要的東西時,你會怎麼做?

李安:這個問題可能要講兩天,我不是很好的編劇,我是天生的Filmmaker(電影工作者),我喜歡做電影所有的事情,從構想到完工的每一個細節我都喜歡,跟我工作的人都知道我很龜毛、主觀意識非常強,但我是屬於聲光、不是文字,是屬於本能的Filmmaker,我看不懂攝影機的說明書,我的手要碰到、演員要見到,我不是屬於抽象思考式,是屬於反應現場式。所以我的編劇才能有限,頭幾部是因為沒有人幫我編劇,電影在我腦筋裡面演,我把它寫出來,雖然我讀過編劇結構的書,從電影學校跟自修中知道基本的概念,也知道好萊塢片廠想要什麼,我自認是Filmmaker、不是編劇,我是照想像去編,在腦筋裡演練,其實很痛苦。拍兩部之後,有人給錢、給編劇,我就很高興,但跟我合作的編劇很痛苦,我主觀很強又隨時在演變,三天兩頭就突然有個新的演變,一直到混音的最後一天才停止編劇。《少年PI的奇幻漂流》的編劇跟我編到快四百稿以後,就把編號拿掉了,反正知道怎麼找就好,也遇過知名的編劇,跟我改了兩稿之後不歡而散。

拍攝時照劇本拍,只是劇本可能會變,到後期也可能會變,拍片不像舞台劇,寫好一個東西照著去演,還可以重複演,電影應該是有機性的演變,電影是在變動的意識形態中追求影像的呈現,劇本應該一直變,是有生命的,不是根據計畫就照著拍。對我個人來講,希望大家能受得了我一直在變,因為明明這樣寫,但看到做不通怎麼辦?天氣不配合、錢不夠或世界變了跟原本想像不同怎麼辦?我覺得要隨時調整,劇本是一個工具、不是目的,拍了一步會再想下一步是什麼,會慢慢有感覺。我拍了三十年,好像在拍同一部電影,像做壁畫一樣,畫這邊、又畫那邊,這是互相呼應的。

中文編劇跟英文編劇不太一樣,因為後來我的市場面向全世界,工作人員一半以上講英文,內容就必須西化,其中的困難是有些中文寫很好,轉成英文就講不通,非常困惑。從第三部《飲食男女》開始就碰到這種困難,翻譯過去就是講不通,看起來蠢蠢的,英文編劇幫忙編一編,看起來還是怪,當然也有Sweet Spot(共感點),可以通吃東方與西方觀眾。後來做《色,戒》好像沒有這個問題,可是也沒辦法做到東西方都賣,我的中文片只賣東方或只賣西方,只有像《斷背山》這種全世界都看的英文片,所以自己要做出選擇,基本上我的英文不夠好,一直巴著人家改,搞到別人受不了,就換人繼續改。後面幾部中文片,都有英文編劇參與,我發現需要自己重新翻譯一遍,要花很多腦筋去想,中文為什麼這樣想,英文會怎麼想,背景分別是什麼,怎麼講可以兩邊都通。《色,戒》幾乎沒有語言困難,沒有人會質疑這句話中文怎麼說、英文怎麼說,這部片在東方大賣、西方不賣,所以我也沒有解答。我正在寫一個劇本搞了五年,現在全部當作原始資料,又找人重新寫,去年一整年疫情期間,一週七天、一天二十四小時都在搞這件事,現在又重新來過,編劇對我來講蠻痛苦的。

將電影當成信仰,想像自己是為電影服務的僕人

黃修平:我跟別人合作有兩部分很困難,一個是劇本第一稿,再來是剪接第一版?常常跟我想像差很遠,想說有沒有搞錯啊?我在看初剪時,常常會想我拍的東西就長這樣嗎?想問李安導演的經驗,如果你也這樣,我就比較安心。

李安:我經過好幾部片才突然有領悟,我們不是作品的Master(主人),我們是它的僕人,想像自己是為電影服務的僕人,心裡會好過一點。我們腦筋怎麼想其實是很僵硬的,不是很生活的,即使是由個人經驗,將所看到活生生的世界去整理出來。有時候拍攝搞了三、五年,電影本身就是你的生活,就是你學習的對象,如果把週遭的人當成為你服務,有時候會有驚喜,但絕大多數會非常痛苦,你會覺得世界在跟自己作對,會很痛苦,鬱鬱不得志,而且你不會贏,絕對是憤世嫉俗、孤芳自賞,換一個態度會比較好過,那是學習的過程。

我有一次拿奧斯卡,在台上謝謝「電影之神」,我真的覺得它就像是信仰、教條,它真的有一個God,我是作為僕人,這樣想的樂趣會比較多,我只是世界的一小部分,本來就該受罪受苦受難,把自己當God就是跟自己找麻煩,跟自己過不去。你只是這群僕人中帶頭的僕人,你是一個工頭啦!把自己當工頭,心理會比較健康,你是為電影服務,如果電影本身有靈性就會跟觀眾對話,這是很神奇的,冥冥中有個東西透過你的靈體釋放出來。把自己當靈童,台灣叫乩童,被附身了,出來以後就虛脫了,誒!發生什麼事情,我不曉得,剛剛閃神了。我們不是Creator(造物者),我們是Servant(僕人),通過你這個導體,這個作品跟大家見面是有天意的。做電影應該有個信仰,當成打工就沒意思,不要把自我或原先想的東西想得太重,僵化的東西只有失望,只有從一百分往下減,不會從八十分往上加。我自己也有過鬱鬱不得志,年輕時很cute別人都來幫忙,到了中年需要實力的時候就不行了,你的知識不夠。人的本能跟力量就這麼多,只能把自己當作一個靈體,電影通過你跟大家交流,如果你相信這個東西,片子本身會有點靈氣,跟你工作的人就有信仰的力量,什麼打擊也禁得起;沒有這個東西就很辛苦,大家跟你工作就會覺得你怎麼這麼搞怪,把自己放小,可以走比較久一點。

電影別照公式走,想辦法打破制度

程偉豪:我一直很想當面確認一件事情,李安導演說過三幕劇中最需要花時間是第一幕,而不是第二幕,這真的是你創作故事的原則嗎?因為你的作品會細水長流地在第一幕建立人物、情節與情感,到後面開始發酵時後座力會變得很強。

李安:這是個人所長的關係,就像下棋當頭炮,我也試過,但做不好,到了中間缺乏力量,這跟我的思維有關係,我不是很厲害的人,如果要按照片型去做,我做不來,我就是要囉哩叭唆把事情鋪敘得差不多才能著力。後來我發現從第一部片還是懵懂年輕時就是這樣,那其實是尾勁,我不是刻意這樣做,是我本性就這樣。我試過第一棋就採取進攻,後來片子不成功,做到一半很困難,收尾也很難,通常三幕劇的布局是前面四分之一,第二幕就佔了全片一半,然後轉折,最後四分之一收尾,但我發現我的第一幕就需要超過二十幾頁劇本,這本身是個問題,包括《斷背山》試映會結束,有些人喜歡不得了,還是嫌我前面太長,我就會說前面沒有這麼長,後面不會那麼感動,但是電影發展一百多年,觀眾已經被訓練成這樣,容易看得不耐。

我有一年去導演工會,邀請五位奧斯卡入圍導演座談,有一個問題是「現在拍電影最痛苦是什麼?」五位導演包括史蒂芬史匹柏都說「越來越不給第一幕足夠的時間」,這是優秀電影人共同痛苦的事情。過去可以等布局完成再開始發揮力量,現在不准你布局,因為觀眾被訓練得越來越沒耐心,競爭越來越激烈,片廠主導越來越強,而且都是由非電影人的片廠大股東主導,還有很多的試映會,將藝術都抹殺掉,做越大的片子越會遇到這個問題,第一幕最多給你二十五頁,但我就是不夠,起碼要三十幾頁才能建構地基,才能蓋房子;地基打牢,觀眾看完會覺得感動莫名卻說不出來原因,知其然不知其所然,這才是拍電影最希望的結果,但不能憑空造樓,需要地基。有時候做試映會,被嫌不喜歡前面太長,但前面變短,後面就不喜歡那怎麼辦呢?這沒有答案,這是削足適履,這對拍電影來說很痛苦,平常大家浪費這麼多時間,多看五分鐘就鬼叫鬼叫,像印度電影非演到四個小時,喜怒哀樂都演一遍才值回票價。每部片試映完都說太長,花錢看電影不就是要來被娛樂,多看五分鐘很好啊,我覺得我是對的,但是也沒有辦法,這不是從善如流,這是從惡如流。

我相信這是普遍現象,大家越來越不給時間蓋地基就要變出摩天大樓,不這樣做又通不過試演、拿不到經費,電影不是在家畫畫,越來越工業化,那該怎麼辦呢?像串流平台剛開始發展好像都可以嘗試,等到上軌道後,也開始賣商品,我現在還有力量去抗衡,但越拍越不自由,因為這個世界越來越不自由,希望年輕導演能找到新的媒體,找到方法突破,也希望有更多電影在第一幕用更多時間,而不是看開頭就知道結尾是什麼,電影不要都跟著公式走,你的主管比你更懂公式,是他控制你,不是你控制他,做導演即使有一分、三分自由都好,九十分更好,盡你的力量想辦法打破片型的制度,片型無法抗衡,已經習慣成自然了,但是可以在裡面表達獨特的自我意識。有位比較獨立的導演John Sayles,他也是好萊塢最貴的編劇之一,觀眾愛看什麼,他就寫什麼,但是他自己當導演的時候,至少要擺一場跟什麼都沒有關係的戲在裡面,表示他的存在,包括工作人員都不知道拍這場戲做什麼,他就是堅持放在那邊。

傾聽電影的呼喚,從冒險而生的安全感

黃綺琳:剛說到挑戰,會有恐懼跟自信心之間的平衡,就像剛當導演的人,有些拍片的機會,可能擔心自己拍不好,就像有監製來找我,但是我會覺得我不認識這個題材,世界上有很多其他導演會拍得比我好,你有沒有遇到過這種拍不好不如不拍的掙扎?

李安:我覺得要看緣分,他為什麼找你,一定看到你自己沒有看到的,你覺得他為什麼找你?

黃綺琳:那位監製看到我的《金都》覺得挺好,因為我編劇經驗比較多,他希望我寫劇本跟導演,我覺得這東西我不會,但我好像也不應該推,因為這機會很難得。

李安:其實我跟你相反,熟悉的東西是我最怕的,我怕做不好整個老底都沒有了,做一個新的東西做不起來,至少有嘗試。每個人都不一樣,當我感覺很安全的時候,反而是最不安。要去聽你心裡的聲音,拍電影的時候,有時候是它在拍你,不是你在拍它,不管什麼題材一定有其原因,要相信這個直覺。我拍完第三部電影後,沒辦法繼續再拍下去,擔心這樣拍下去我的職業生涯會完蛋,真的有很大的恐懼,我只會拍這樣嗎?後來《理性與感性》找上我,同樣的東西用英文做一遍,算是我不知道的,過了之後,如果繼續拍同樣路數、家庭劇,我會有一種很不安的感覺,寧願冒險不願意拍同樣的東西,重複對我來講是很危險的事,只有更壞不會更好,當然冒險就是冒險,也會不安。

後來我比較相信的就是其實不必擔心,電影拍壞不會要你的命,像我上一部賠到這樣,現在還在這邊講話,沒有這麼可怕,不像打仗當一個將軍這麼危險,只要身體健全,想通以後就可以了。最可怕是一直做同樣套路,突然不靈的時候怎麼辦,是不是從此失敗了,是不是就不能再做導演了?對我來說,不能做導演很可怕,年紀大了在退化,仍需要亢奮我的精神,做導演是我唯一知道的事情、唯一的安全感,這安全感要靠冒險來換,本身很矛盾。冒險對我來講是驅策力,我還在冒險,所以我的精神還在,安逸後面有更可怕的事情在等著,這對我來講是最大的恐懼,所以我寧願冒險。

冒險也不是隨便,我試過三百呎高空彈跳,那時很傻,想說有繩子牽著,只要敢跳就可以,多年後才知道很危險,跳傘我就不敢,沒有東西拉著,意外發生就掉下去,我的冒險是需要有一條繩子或橡皮筋拉住,這個橡皮筋、這個底線是什麼?就是一個感應,如果感應很強,就算不熟悉,也不需要別人勸,你會忍不住要做。如果我是你(指黃綺琳),就不會花時間去擔心,你也會寫劇本,那個東西沒辦法抗拒就盡力把它做好,大不了賠錢,如果你能抗拒就不要做,像上一部把我整個職業生涯賠出去,影評修理到萬劫不復,但我還在這邊講話,計畫下一步,沒有想像這麼嚴重。做電影要相信直覺,有東西在吸引你,三天兩頭有新的想法出來,吃飯睡覺會想起來,又把前面的推翻,如果有這種狀況,就是有東西在呼喚你,電影要不賺錢、要不賠錢,又不是世界要毀滅這麼嚴重。

釋放壓抑、挖掘自我,拍電影最重要的是追尋純真

黃修平:李安導演常提到的題材是壓抑,最明顯是《喜宴》裡婚宴的那場戲,講五千年的性壓抑。我當時念大學,比較年輕,有一點故作批判,我跟朋友說婚宴戲有點東方獵奇感,後來我知道你是想講壓抑,我也看到你的視野。你是否很直覺地去談壓抑,是不是跟你個人的人生體會有關呢?

李安:雖然不是很明顯的Auteur(作者導演),但大家看我的電影就知道是我的電影,所以我也不是電影的工匠,我拍電影是有中心主題,很多時候都是別人問我問題我才知道,我拍到《理性與感性》才知道有「壓抑」這個議題,像我第一次參加影展,有人問《喜宴》是Happy Ending,我聽到才發現。你剛講到獵奇的部分,我自己不曉得,後來被別人講了,我自己開始有點抗拒,反而變得不自然。拍電影很重要的是Innocence,去追尋純真,那時候我是真的相信《喜宴》就是那個樣子,我當時不曉得那是獵奇或Happy Ending,那是我的純真年代,當我知道的東西越來越多,越來越難假裝我不曉得,現在就要用別的方法假裝處女,要試挑戰新的東西,後來挑戰3D。希望你可以找到一個平衡,至少要有一部分是未知的,這東西對我來講非常的重要。我拍了四、五部之後才開始感覺我在壓抑什麼?電影一層一層,這個賣完就不新鮮了,就要想後面拍什麼,越挖越深、越拍越痛苦,越不能諒解自己怎麼是這樣的人,如何呈現才不會這麼難堪,拍完《色,戒》後覺得一定要想辦法,去找到未知的成分。

「壓抑」跟我是個Nice Guy有關係,看一個人很Sweet,那他一定壓抑嘛。我心裡有沒有亂七八糟的東西,一定有啊,或許基於不安全感,至少在表面上我是一個Nice Guy。壓抑、Nice Guy或是長得比較Cute,都可以賣這些東西,不Cute的時候就會一層一層被檢驗,你們年紀還不到,就像一個美女做什麼都可以,再過幾年就會受到考驗。我相信表面上很妥協平順的人,肯定存在著壓抑,如果不是,那就是聖人了,人都需要修煉、自我探討,當我發現壓抑時,就要開始處理自己,一方面是如何跟自己相處,一方面是如何跟觀眾相處。當觀眾認定你是一個好人之後,就會覺得你應該怎樣表現,下次買票進去就會期待同樣的東西,他不會期待你的成長。像《狂舞派3》跳舞變少,我知道後半段你想講更多跳舞以外的東西,更深層、有進步,但作為觀眾可能會失望,與期待心理不符,你要跟這種心理去搏鬥,敢放下過去,可能會得罪過去的觀眾,其實也蠻痛苦的。

如果一半的觀眾了解、一半的觀眾罵你還可以,對我來說唯一不變的是拍片要誠懇,至少有一部分是對自己來講新鮮的東西,就算不好看,還是要把過去壓抑的東西釋放出來。當然為了一般觀眾、為了前途要粉飾一下,如果不繼續挖,停在一個地方做反覆的東西,我覺得沒意思;有時要忍受失敗、被嘲弄、打擊或憤怒,更難受的是過去跟著你走的人,覺得你好像是宗教領袖做了不道德的事情,他們用那種信仰破滅的眼光看你,這是很難受的事情。娛樂大家、撫慰大家是我們的社會責任,當前面成功的時候,大家對你有期待心,在這種期待下如何維持真誠,第一次真誠,第二次勉強真誠,第三次就做作了,這是很自然的現象,所以長江後浪推前浪,我不希望停在原處。

壓抑的東西怕人家知道、又怕人家不知道,壓抑是沒有底層的,越到裡面其實是越可怕的,看你有多願意真誠的交流,願意把自己挖出來,另一方面也要看你是否能夠接納新的藝術手段,用同樣的方法做同樣的東西,就會暴露出很難看的東西。這是一個長期抗戰規劃,面對失敗或困惑,願不願意再往下走,都取決於自我。我現在六十五歲可以退休了,但我希望繼續挖掘,我的記憶力、注意力、體力都在退化,還能跟困難的東西拉扯嗎?是否有其他地方可以彌補?這是我現在要面對的,你們還有很多力量還不用怕,我不相信一招可以吃一輩子,隨時每一步都是挑戰。

壓抑的東西怕人家知道、又怕人家不知道,壓抑是沒有底層的,越到裡面其實是越可怕的,看你有多願意真誠的交流,願意把自己挖出來,另一方面也要看你是否能夠接納新的藝術手段,用同樣的方法做同樣的東西,就會暴露出很難看的東西。這是一個長期抗戰規劃,面對失敗或困惑,願不願意再往下走,都取決於自我。我現在六十五歲可以退休了,但我希望繼續挖掘,我的記憶力、注意力、體力都在退化,還能跟困難的東西拉扯嗎?是否有其他地方可以彌補?這是我現在要面對的,你們還有很多力量還不用怕,我不相信一招可以吃一輩子,隨時每一步都是挑戰。

創造電影的儀式性與廟堂感

程偉豪:這幾年李安導演拍了《比利.林恩的中場戰事》、《雙子殺手》3D、4K、120格極致影像規格創作,過往24格、2D就足以說服情感面、說服全世界觀眾,想知道導演覺得用這樣極致影像的規格,對世界觀、情感面的建立有加分嗎?會想持續用這樣的方法創作嗎?

李安:這是我搞了十年還沒搞出來的東西,如果下一部能夠成功,我可以給你比較知道確切答案,我現在是一種混沌的狀態,2D、3D就是不同的媒體,2D已經做到很熟練,3D還不會做,這樣比較很不公平,就像一百年前拿電影跟舞台劇比較,說電影不能認真看待,那是它的時間還未到。例如數位跟膠片,一個電子 一個是化學,電子有電子的美學,不知道並不表示它不存在,只是尚未被發掘,只要努力去發掘就好。不能因為我兩部電影不賣座,就說這是技術、不是藝術,只是還沒進化到能讓觀眾接受,需要時間。3D是無法用2K、24格去看,3D有視角,銳利很多,幻覺的騙術要高招一點,我們跟觀眾都還沒到那麼好,要給它時間發展,就像有聲電影、彩色電影都經歷過這個階段,現在的跳躍更大,因為影像在頭腦裡解析的過程不一樣,是不一樣的心理活動,現在電視都達到4K、60格,已經接近自然,我們技術已經到達這邊,但是腦袋還停留在那邊。

我的恐懼的是為什麼感覺上只有我一個人跟我的工作人員注意,我曾經有幾年比較難觀看一般的電影,在平面裡沒有用光影來講立體,為什麼幻術不見了?為什麼我嘗試的時候,大家都不太有興趣?好像我剝奪了他們的樂趣,影評恨到非要置我於死地,為什麼人的腦筋差異這麼大?就像去教堂兩小時得到心靈的安慰,電影是不是也是一座教堂,那我是不是把神像打壞了?感覺像是我在摸索一個宗教,但是又沒有人相信。我相信這是習慣的問題,拍3D比較銳利、需要升級,大家還不習慣這樣做夢,給它一段時間,串流電視已經把人都吸引過去了,電影為什麼還不變呢?

現在我還是可以做平面,但要重新適應去做,我的眼睛研究立體感看了十年,我的眼睛看東西已經不同,電影的放映系統跟作業方式應該升級,不然看串流就很好,為何要進戲院?如果在電視上看到更精妙,連內容都輸它,這樣怎麼競爭?為什麼要進戲院?除非要談戀愛約會才去電影院。電影是一個廟堂,不是隨便看的,要一群人聚在一起,關起門來有儀式性,但是現在這個儀式性沒有比坐在家裡看更好,電視比電影還聳動,伸縮性更強,在家一開就能看,還可以轉台暫停,為什麼要進戲院正經八百坐兩個鐘頭?現在電影的優勢在哪裡,我真的是非常困惑,現在還在繼續努力調整,調整到以更生活感的方式來做戲的時候就解放了,很多過去沒辦法做的東西都可以做了。你們這一代很多是接受數位時代的訓練,你們的藝術形態是什麼,肯定跟一百年前不同,要自己去發掘這種藝術形態,什麼樣的形式、場合、放映能夠做到儀式性的廟堂呈現,是很大的功課。

導演要跟演員心心相印,腦海裡要有剪接台

程偉豪:面對各式各樣的演員,通常Take跟Take之間如何下指令?即使是細心地磨合溝通,演員仍達不到要求,導演會如何應對?

李安:一個要見多識廣,一個要適應力很強,我不相信有一個方法可以應付所有演員,當然花時間,一直嘗試總會捉到,但經濟效應不太好。我自己本來是學表演,有五年時間很想當演員,我算是可以從內心去了解演員,也感覺跟他們比較靠近。我在藝專(現在的台灣藝術大學)學舞台表演,我都演男主角,也得過最佳男主角,也試過導演,但我主要的興趣是演戲,後來到美國,不會講英文,所以無法讀表演系,只能旁聽或選修課程,演一些配角,英文要講到能夠演戲還有大一段距離,所以只能唸導演,結果一導電影發現沒有文化障礙,比起語言我更適應聲光效果這樣的媒體,慢慢變成導演,也習慣做導演,除了剛剛提到我客串《喜宴》的那一句話,之後我也不敢像希區考克每部片都客串一下。

我跟演員蠻能心靈溝通,唸書時也接觸過各種表演方法,電影學校畢業後還去上表演課,前幾部電影我都是用鏡頭去捕捉表演,每位演員的背景不同,雖然我沒有他們演得好,但基本上演員的動向我都有感覺,無論是好演員或壞演員,最好是靈犀一點通,常常演員拍完一條,我過去跟他提點,恰好是他正在想的事情,心心相印的感覺。從試鏡開始,我就跟演員在一起,開始熟悉他,每次試鏡都像作戰,演員走進來,第一眼看到他,就要讓他感覺你要導他,不是他來導你,最好是有點像禪師跟學生心心相印的感覺;無論資深演員、素人、有天分、沒天分,大部分演員我都會先認識一下,大概知道他的路數、心理或類型,一碰到演員就會有種感應。我很難講是哪一招,因為每個演員不同,每個鏡頭也不同,在Take之間你要跟他說什麼都是很有機、很活絡的過程。如果有人在拍片時不專心,我會發脾氣,攝影機轉動的時刻是非常珍貴的,因為所有工作人員都準備到位、全神貫注,凝聚在你跟演員之間正在發生的過程中。

剛開始拍片的時候,我會有一個目標,後來我發覺其實有更好的方法,我大概會有一個方向,隨著勘景、構思、改寫或遇到一個演員、工作人員,他們都會給我影響,電影慢慢在我腦筋裡組合,到了拍攝現場又可能全部推翻,你要跟著他反應,那是一個化學反應。如果只堅持一開始的想法,只會得到七折八扣的結果,不會比你想像的更好,那些都是在拍攝,甚至到剪接都會發生的有機過程,它是一個過程,不是一個結果,如果你想的是跟演員合作,激出一個火花,這樣會比你想像得還要好,因為一個人的想法真的是有限,也不可能完全地實踐,所以會受到演員的影響,要反覆跟他交流。

在這個撞擊的過程裡,我會做Coverage,確保拍到能夠Cover(涵蓋)幾種剪接方式的素材,通常最多拍12、13條,平均起來6、7條都夠了,也不用每場戲都神靈活現,有些Moment、重點要捉到,有些戲是工具式的,有些戲要閃亮發光,當你發現新的光芒時,可能其他地方要調整,所以為什麼大家要聽導演的,因為只有導演在腦筋裡整理調整,其他人都只看到一部分,所以大家都要聽導演的,當然你也要有足夠的東西讓大家跟著你走。拍片的時間非常寶貴,從籌備到開拍、殺青,所有人的精神狀態都要集中到Happening正在發生的時間裡,一天就只有這麼多時間、錢就這麼多、人的精力就這麼多,要好好把握。我覺得Coverage比較有用,想像各種可能,有時間就把各種可能用得到的素材都捕捉到,尤其拍3D更不可測,最後都跟想像的不同,因為經驗有限,差異比拍2D更大,所以要Cover的面向更多。演員的狀況也要調整,人的體力有限,一天的精力要怎麼分配,例如哭戲要一早拍還是吃完午飯拍,哭三次可能精神就用光了,這都是導演的工作,導演腦海裡要有一個剪接台,要去想所有需要想到的事情,這樣大家才能信賴你,你才能領導大家。

調整自己與演員產生共通的頻率,讓演員感覺在參與創作過程

黃修平:有沒有遇過搞不定的演員,甚至會懷疑自己是不是選錯人?有沒有方法去處理這種狀況?

李安:幾乎沒有遇過開拍以後換演員,曾有過開拍前換,或是大家都知道我想要換,可是我做不出手,拍的時候被女副導罵我婦人之仁,我心比較軟,很不願意做這個事情,通常選定角色後就沒有二心,疑人不用,用人不疑,選了就是宿命,山不轉路轉。大概各種類型的演員我都碰過,有些演員真的是導演的夢想,那是運氣好,但大部分跟想像不同,那是現實,所以必須要合作溝通。如果把演員當敵人,要他服從,然後把你的指令七折八扣,那是很負面的工作能量。演員大多都想討好你,心裡底層是想被你肯定的,作為演員很重要的因素就是被導演肯定,他寧願多吃一點苦頭,你不要去忽略他,導演不高興對演員是一種懲罰。先講明星,他本身有個負擔,我剛開始拍也不曉得,想要他服從我,後來發現這是不對的,因為他知道他在觀眾心裡已經建立起某種東西,你要會利用那個東西,你只有順著毛摸,不能逆著毛摸,他跟你過不去,觀眾也會跟你過不去,全部人都跟你過不去,日子會很難過。

我們是導演,要給Direction(方向),導演就是要為各型各樣的演員指出一條共通的道路,這是導演的工作,不要把演員當敵人或服從你的對象,他是合作對象,兩人共同找到比想像更好的東西,即使天資比較差的演員也有可取之處。導演有兩個層次,一個是會不會導,一個是會不會拍,演員交到你手上,你給他什麼指導是一種功夫,你怎麼捕捉他的表演是另一種功夫,兩者相同重要。有些演員比你還懂,那就看我的鏡頭要怎麼捕捉,但還是要有個功力,表面上還是他在聽你的命令,其實是在想怎麼應付他,這是導演的功力,感覺你在控制全場。演員的目的不是跟你作對,假如他跟你作對就要注意,作對的來源是什麼?一定會有心理背景,要將心比心去體會,更重要的是每位演員有不同的體會,如何把各種演員導到同一個鏡頭、同一部片裡,這是導演的功夫。

每天跟演員講戲好像有一貫性,可是又變化莫測,以前每個Take中間我會一直講要怎麼修,最近這些年拍攝內心比較複雜的鏡頭,就不會這樣做,我會說我剛剛看到你給我一個靈感,可以試試什麼,如何Cover這些素材,讓你帶到剪接室再去決定。在拍攝現場,雖然導演是領導,但也是互相吸取彼此的養分,你怎麼刺激他,他怎麼給予,你又怎麼反應,要有技巧地讓大家感覺在進行很有意義的事情,讓演員感覺在參與創作過程,而不是一天到晚來聽命令,演員才有參與感、貢獻感,要調整自己與演員產生共通的頻率,這是比較理想的狀態。

林書宇:在美國大片廠制度下,有被迫採用不是你想用的演員嗎?

李安:印象中沒有,遇過不同意,再換演員最後也都是雙方能同意的。我從獨立製作開始,國片、小成本慢慢上去,本身有點權力,主角通常是生意導向,比較難控制,是可以商量,但片廠通常選用的人,都有一定程度,還沒碰過片廠要用誰,我抵死不要的,也碰過明星來找我,我就要評估是否合得來。

林書宇:有用過沒碰面的演員嗎?我自己有過一個不好的經驗,是在拍攝前沒見過面,也沒聊過,直到現場才真正遇到這位演員。

李安:我很幸運,我從小片拍到大片都沒碰過這樣狀況,基本上演員經過試演、也談得來才合作。只有拍《理性與感性》,我還小牌,是片廠僱用我,當時劇本已經成形,主角、編劇及最大的明星是艾瑪湯普森,休葛蘭本來就確定,凱特溫斯蕾是我僱用的,片廠也喜歡,基本上都可以討論。我想像當時是艾瑪湯普森點頭,片廠才僱用我,因為她是編劇、又是女主角,我只拍過獨立華語片,不過當時談得很愉快,雖然我英文不好。只有休葛蘭是已經簽約,但都有排練,唯一讓我驚訝的是他用講話結結巴巴的方式演戲,我只好順著他,我從這當中學到跟明星工作,是我唯一一次遷就演員、遷就明星,不只是英文的障礙,這又是英國文學的題材,但撐過來讓我信心增加很多。

山不轉路轉,我的個性就不是硬碰硬,只要到最後表面看起來都是你的主意就可以了,拍攝當下有做導演的樣子就夠臭美了,宣傳的時候他們把你講得跟神一樣,我就笑納。不必像做藝術片一樣百分之百都自己做,這是Give and Take,只有導演處在制高點,就像搭帳棚,只有導演看得到整體骨幹、帳篷高點在哪裡,怎麼去做就是導演的智慧。導演要懂得捉住能表現個人印記的幾個重點片段,要祕密地用力,還要提綱挈領地帶領大家往那個方向走,這就是導演功力。尤其在做大製片、大資金、大明星的片,大家各有各的山頭時,就要想怎麼讓大家願意聽你指導,要把握最重要的旗竿,要去說服他們,其他部分就從善如流,讓電影增加一點生命力也是好事。

永遠追求進步 與不同人合作藉此吸收新知

黃綺琳:我也想問關於選擇工作人員,起初都是獨立製片,就找朋友合作,後來跟大牌藝人或前輩合作,他們可能會提升電影,但如果跟朋友合作比較有機一點,你會選擇多拍獨立製片,還是想跟更高的前輩合作?

李安:我是比較認為人往高處爬,不是要甩掉朋友,有些人也是從第一部跟我到現在,因為我會想要進步、要有新意,你跟相同的人一起做就是同樣的東西,他們也需要進步跟擴張,這是成長很自然的一部分。有些人一組人拍一輩子也很好,我是喜歡換,至少拍兩、三部就換,我喜歡跟比較資深的人合作,這和個性有關,有些人比較主觀,志同道合一直拍一起成長也很好。我需要靠別人來學習成長跟適應,但還是要站在領導的位置,想辦法去領導統御他們,吸光他們的精華,再去吸其他人。我是喜歡流動性,否則就像心如止水,水要流動才有活力,我喜歡跟資深合作,把他破壞,他也必須願意這樣,如果面談時,只有你聽他,沒有他聽你,那我會有別的選擇。因為我的題材一直在變,只有剪接師幾乎每部片都合作,他沒有做《斷背山》就後悔莫及,隨時問我什麼時候拍下一部,但其他工作人員常在換,對我來說就像是換血,從不同人可以學到不同東西,從中吸收學習,讓我的作品也有創作力跟活力。

年輕的時候會有一段適應期,第一部片是小製作,大家都聽你的,拍《理性與感性》時,工作人員都比你見多識廣,頭六週很難受,胃都搞壞了,我有一個長處就是很能受氣,很能忍,現在年紀大了忍不住,脾氣會上來,以前都往裡面吞,慢慢想怎麼辦,過幾個禮拜會想出一些辦法,那時語言也講不通,是很痛苦的事情。作為一個導演能夠指揮這麼多人,本身要有功夫,這不是在電影學校裡拍一部片就能夠學會的,你要不斷地學習,我個人是很希望跟不同的人學習,只是在學習的過程要讓大家覺得是你的idea,明明是別人提出,但要感覺是你恩准他使用這個想法,看起來像是你在導演大家,事實上是集思廣益,能夠維持這種假象就是導演的功夫。並不是我們告訴大家應該怎麼做,而是我們把大家聚在一起,電影裡面很多東西我們就是不會、就是要學,不可能跟別的導演學,只能跟工作人員偷學,表面上你在導演大家就可以了。

我到現在還在學,不學就可以退休了,永遠要學習新鮮的東西,這是保持工作活力的方法,頭幾年會遇到別人說對了、導演面子掛不住的狀況,後來就知道如何怎麼避免走到那一步。只有《理性與感性》遇過面子掛不住的狀況,過了適應期後,經驗會告訴你接下來會碰到什麼狀況,最好不要讓自己陷入不可開交的狀況,在大家的主觀幻覺裡面,是你在發號司令,能夠做到這樣就可以導演。電影一定是合作,不是所有人聽一個人,大家要有一個假像才能凝聚力量,導演很多時候的工作是擔任領袖,製造大家在合作的假象,大家可以把力量集中起來、去蕪存菁,由導演來做決策,如果上面還有比你厲害的製片,也要看起來是你的決策,這是導演的求生之道,很多事情有真相、也有假象,要混在一起做。我一定會找最好的工作人員,盡量吸收他們的東西。

影評作為參考,最重要的是自己心裡想拍的電影

黃綺琳:跟工作人員學習可以理解,那我們應該從觀眾的反應或影評去學習嗎?我拍第一部沒有這樣概念,但拍完後聽到一些影評或觀眾說應該怎麼拍,讓我拍第二部片開始不純粹,會去想影評跟觀眾的反應。

李安:我剛剛被影評修理啊,影評你沒有辦法,但觀眾要在意,因為觀眾買票進來,他是無辜的,但也有人不在乎觀眾,大部分的人還是會在意,既然電影有賣票、交流,應該在意觀眾,至少下一次拍片給自己一個定位、學習交流的經驗。如果是《斷背山》十個影評有九個讚,我當然覺得影評講得有道理,上一部片就覺得不知道影評在講什麼,因人而異、因片而異,做為一個拍片的人,不是要不要管,是你管不到影評。現在影評跟以前不同,以前影評就片論片,現在影評有自己的山頭,跟電影沒關係,是他在跟他的觀眾交流,但很多人會讀影評再來看你的電影,影評今天捧你,下一步就可能把你毀掉,當你想成長時,常常影評會打擊你,因為跟他設想的道路不一樣,現在影評跟觀眾反應又很像,到某個程度是無法管的。

我也不曉得怎麼給答案,一個願打、一個不願意挨,影評的出發點跟你的出發點不同,他有自己的出發點,跟你拍片、跟觀眾交流不是成正比的,但他是直接講你的好壞,影評是另一種行業,他的訓練不是影像聲光,而是有一個論述,如果為了影評拍片,下次他不領情也是白搭,我們做電影,無論捧或不捧,都可以從中學習,是否有道理,下次是否注意。每個人對待影評的方式不同,不要看完後對自己失去信心,最可靠的還是你心裡面想拍什麼,成功了會很高興,如果賣座不好被罵也甘願,至少做了自己想做的事情,只要好好拍片,人都有起起伏伏,不會一蹶不振。影評還是有參考價值,至少知道大家對你的東西有什麼反應,常常痛過就忘記痛了,就繼續做。

華人導演如何在好萊塢片廠制度求生存

黃修平:李安導演是去好萊塢發展最成功的華人導演,香港也有好幾位出色的導演到好萊塢拍片,陳可辛提過現場有很多穿西裝的高層需要跟他們交代,吳宇森提過要花很大力氣才爭取到自己想拍的東西。你是很溫和的人,香港的導演都蠻癲狂的,你認為自己可以在好萊塢發展,是因為性格、還是能力、還是跟其他香港導演有不同的狀況嗎?

李安:當然是綜合體,我當然希望是因為我比較厲害,但是沒有這種事情啦!這跟個人適應期也有關係,香港導演多半是在本地已經很出色才到好萊塢,我不是這樣,沒有包袱,也沒有面子的問題。我剛開始雖然拍國片,但是在紐約拍攝,那些人都是跟我一起混大的小孩。到了拍《理性與感性》時,我已經有一點拍西片的基礎,雖然不是做類型片或英語片,也沒跟大明星合作過,但是我有基本的底子,我是從當學生拍獨立片到中型片,《理性與感性》還不是好萊塢大片,再跳回來又做兩、三部國片,到我拍《綠巨人浩克》時,他們已經動不了我了,那時候好萊塢也很少碰到外國導演用這麼大的資金,現在就有經驗知道怎麼控管。我現場沒有那些穿西裝管我的人,製片是我僱用的,當然是片廠認可的製片。

我的經驗是拍攝前他會來給你意見,到了綠燈放行、前期製作的最後一個月就會放手了,直到剪接第二稿又回來煩你,無論小片、大片都一樣,中間有一段黃金時間是沒有人會來囉嗦,也可能我都不是拍類型片,我有一些名聲、也有製片James幫我做調和劑,我只聽到必須知道的事情。如果導演被綁手綁腳要怎麼發揮,也許他們碰到不太好的製片,他們都是一流導演,既然飄洋過海請來這位導演,就希望能發揮他的長處,綁住他們是很奇怪的事。我也遇過很難受的狀況,差不多快開拍前就都會消失,除非導演精神崩潰,或跟明星吵架、預算超支拍不出來,通常他們就是要把你榨乾、萃取出來,希望你拍出好東西。我碰過保險公司的人穿西裝來晃一下,嚇你一下,兩天就離開了,不過他們也很精明,看到現場就知道是什麼狀況,是導演問題,還是真的需要幫忙,像《臥虎藏龍》是真的很困難,他們看到我很努力,真的是發生事情,保險公司會來加錢幫忙,可能也是我比較幸運。

電影的未來,李安期望2D、3D共生並存

黃綺琳:你怎麼看待串流平台,你會想拍只在電腦或電視上看的電影嗎?

李安:這是一個很弔詭的問題,因為現在串流媒體是大宗,專為電影院拍的東西比較少,資金有限,除非是有名的導演很堅持,年輕導演就要去適應生態。我有個不曉得切不切實際的夢想,希望有機會同時在串流演2D、在戲院演比較浸淫式的電影,無論是2D或3D,這是我的夢想。串流電視的畫質已經比戲院好,4K放小電視看,2K放大銀幕看,以前沒有這些東西,只能乖乖去戲院看,但現在這麼方便,又要求觀眾去戲院,也不能怪觀眾,尤其疫情影響,觀眾要回歸很難。像我們拍電影的,都喜歡電影院的廟堂感,不只是銀幕大小,是整體的浸淫感、參與感,沒有上廁所、接電話、家人聊天,可是生態就是這樣,串流也是越拍越好,樣式多、自由度高、沒有市場壓力,剛開始我很喜歡這個現象,漸漸發現他們也是靠數據在做生意,也開始有形式出來,也限制自由,這是存在的事實。如果有2D、3D共生並存的影業形式,這是我的夢想,當然3D要晉級,拍攝、構思跟美學都要進化,非得去戲院看,它有另外一種語言存在。當技術與藝術純熟,觀眾也適應後,就能看3D,兩者的感受力是不一樣的,疫情之後觀眾可能變了,電影院能做的就是進化,受疫情影響,電影院可能很多會被淘汰,美國電影院一家家倒閉,沒有戲院怎麼辦,沒人出錢拍怎麼做,還是得繼續做。

我個人夢想是用3D方法拍攝,2D做一些調整,戲院不用多,但每一個都是特殊的觀影經驗,回到廟堂式的電影,不是多廳式的影城,我喜歡電影是神聖、儀式性的,我個人能力無法改變工業,疫情加速這種變化,看習慣串流之後怎麼回去,都是現實問題。電影拍攝也面對革命,電子數位已經擋不住,你們這一代要做什麼東西?我現在要做的東西需要比較貴,拍這兩部片很痛苦,我沒想到這一次的升級跟變化這麼困難,我吃到苦頭,但還沒找到原因。我們已經可以做到立體的東西,卻停在用電子去模仿膠片美學,我很困惑這意義何在,那個魅力不會比膠片好,電影一百年來做到現在已經是偉大的藝術,為什麼現在在電影上遇到這麼大的困境,我有我的追尋,但是還找不到答案,我就用我的能力盡量去做,鼓勵大家在電子裡面發掘美學,我現在還在努力。